“健康維持・増進するために行動していく“ことを頭では理解しているけどなかなか行動につながらないと感じることは多いのではないでしょうか?

〇〇までに体重を5kg落としたい

健康診断数値の改善のために運動しよう

病気へのリスクが高まっているから食生活を見直そう

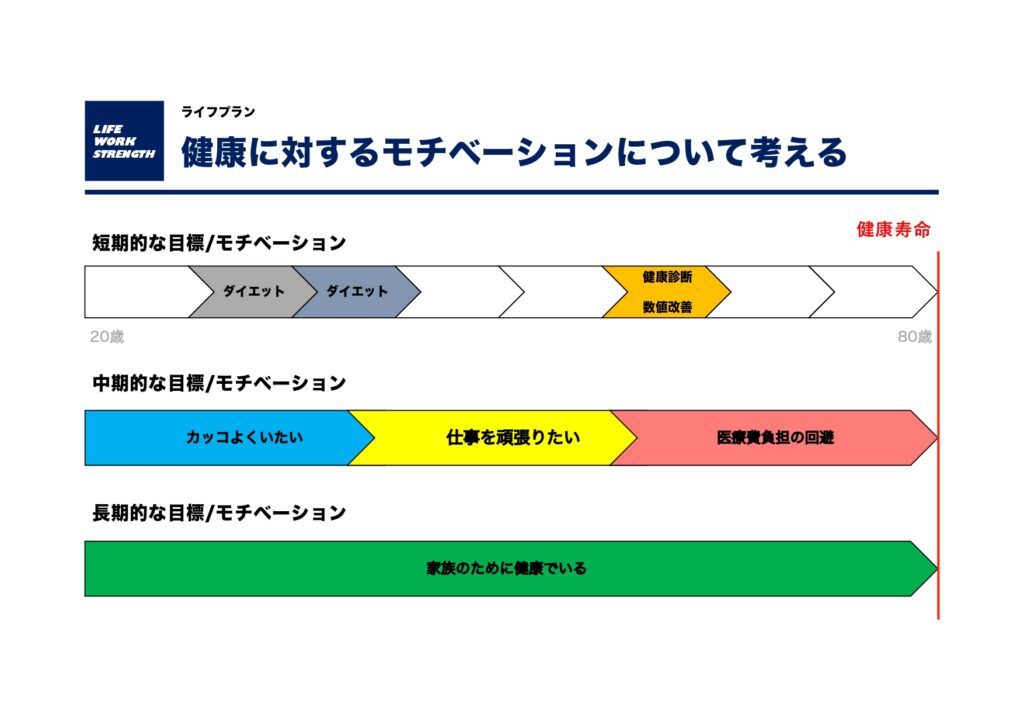

短期的な行動変化はあるけれど行動変化が長期的に定着できず、同じような目標をたて、短期的な行動変化を続けていることが多いのではないかと感じることがあります。

長期的なゴールとして、そもそも健康に対する意識はあるけど行動したり続けるモチベーションをこれまで考えたことがなかったのでは…と考え、健康に対するモチベーションの考え方をしっかりと考えてみることにしました

“健康増進”の考え方は、1946年に世界保健機関(WHO)が提唱した「健康とは単に病気でない、虚弱でないというのみならず、身体的、精神的そして社会的に完全に良好な状態を指す」という健康の定義から出発しています。

1970年代になると、健康増進は、疾病とは対比した理想的な状態、すなわち健康を想定し、それを更に増強することを意味するものであるという概念的な定義がされ、個人の生活習慣の改善を意味するものとされました。

1980年代以降、健康増進は、個人の生活習慣の改善だけでなく、環境の整備を合わせたものとして改めて提唱されました。

健康増進という考え方は、時代によって内容が変遷しています。

世界総人口に占める65歳以上の割合(高齢化率)は、2015年には8.2%、2060年には17.8%にまで上昇するものと予想されています。

また、疾病構造も大きな変化があり、主要な疾病は感染性疾患や栄養障害から非感染性疾患に移行しています。

臨床医学の技術革新とともに、医療の需要増加による医療費の増加が課題となり、医療費の適正化の取組(医療費適正化計画2008年から施行6年おきに見直しされている)も重要となっていることから、健康増進の重要性は今以上に高まると予想されていることから、注目を受けやすいキーワードではありますが、メディアでも“健康”についての情報が随時発信されているのではないかと考えています。

キレイになりたい、キレイでいたい、痩せたい、かっこよくいたいという気持ちを持つことは大切ですが、それだけでは長く継続的ないことや他の誘惑に負けてしまう…ことがあると経験された方も多いのではないでしょうか。

“〇〇になりたい気持ち”と合わせて、“将来的に〇〇になる”と予測を立てながら、自身の負担が増えることのリスクを減らす事前な投資の気持ちをもち合わせることも大切なのではないかと考えています。

また、2015年9月の国連総会で持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)が定められました。

“誰一人取り残さない”を基本理念として、国際社会が2030年までに貧困を撲滅し、持続可能な社会を実現するため、「貧困をなくそう」、「飢餓をゼロに」など17の目標(Goals)が設定され、その中の保健分野においては、「すべての人に健康と福祉を」(Goal3)が目標として設定され、国際的にも取組の推進が行われています。

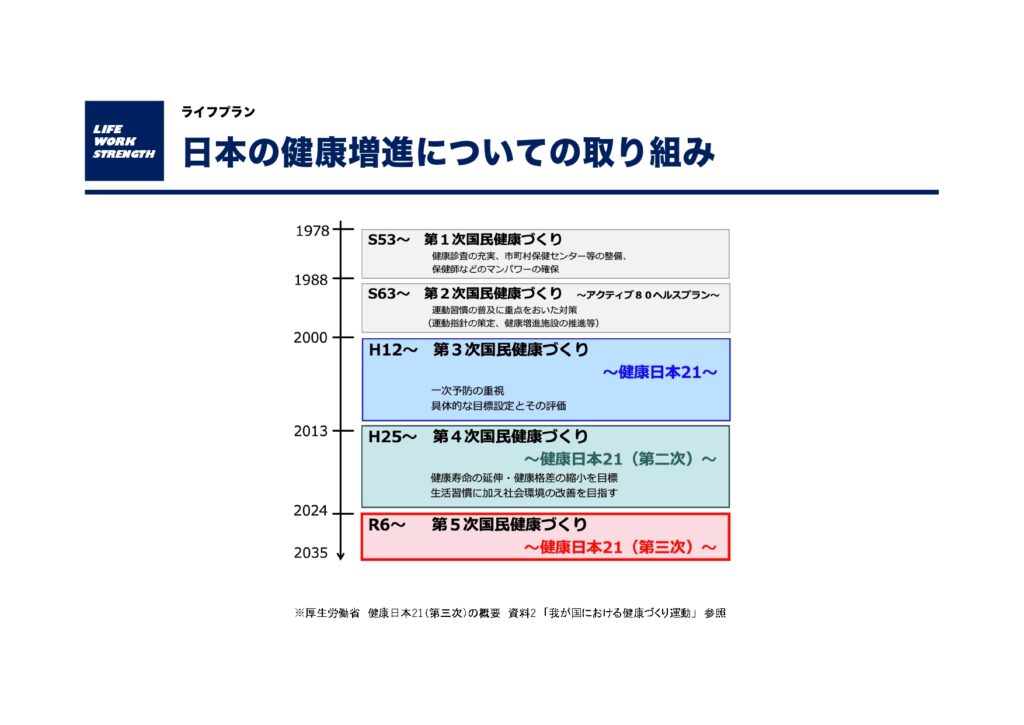

日本においては、健康増進に係る取組として、「国民健康づくり対策」が1978年から展開されてきました。

1978年〜 第1次 国民健康づくり対策

健康づくりは、一人一人が「自分の健康は自分で守る」という自覚を持つことが基本で、行政はこれを支援するというスタイルでした。

多様な健康ニーズに対応しつつ、地域に密着した保健サービスを提供する体制を整備するという

1.生涯を通じる健康づくりの推進、2.健康づくりの基盤整備、3.健康づくりの普及啓発の3点を柱として取組を推進しました。

1988年~ 第2次 国民健康づくり対策 「アクティブ80ヘルスプラン」

運動習慣の普及に重点を置き、栄養・運動・休養の全ての面で均衡のとれた健康的な生活習慣の確立を目指す取組を推進しました。

2000年~ 第3次国民健康づくり対策 「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」

壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的とし、生活習慣病やその原因となる生活習慣等の課題について、10年後を目途とした目標等を設定、国や地方公共団体等の行政だけでなく関係団体等の積極的な参加及び協力を得ながら、「一次予防」の観点を重視した情報提供等を行う取組を推進しました。

2013年〜第4次国民健康づくり対策 「健康日本21(第二次)」

少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まで共に支え合いながら、希望や生きがいを持ち、ライフステージ(乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階)に応じて、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、その結果、社会保障制度が持続可能なものとなるよう国民の健康の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、健康づくりを推進しました。

主に、生活習慣病の予防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命を延伸し、全世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格差の縮小を実現することを最終的な目標に取り組まれていました。

基本的な方向

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小

②生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

④健康を支え、守るための社会環境の整備

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

「一次予防の重視」等を基本的な方針とし2013年から開始された健康日本 21(第二次)では、「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を最終的な目標とし、国民の健康づくりを推進しています。

健康日本21の主な目標である健康寿命は着実に延伸し、2010年の男性70.42歳、女性73.62歳から2019年に

は男性72.68歳、女性75.38歳と約2年延伸したことが報告されています。

また、健康を支える社会環境の整備として、ICT技術の発展やデータヘルス改革の進展、スマートフォンやウェアラブル端末の普及に伴い、健診・検診等のデータ標準化や民間事業者によるPHR(パーソナルヘルスレコード)サービスの広まりなど、健康づくり分野においても最新のテク位のロジーを活用する動きが広まっています。

PHRや自治体間でのデータ連携など、データを利活用してより効果的に住民の行動変容を促すための方策についてどのように考えるか。住民や自治体・職域で健康づくりに携わる職員に対して、エビデンスや最新の知見を伝えるための情報発信及び職員の人材育成方法についてどのように考えるか。

ひとり暮らし世帯の増加や人口減少による労働力の減少などにより、コミュニティがより重要となってくる中で、健康づくり分野におけるコミュニティの力をより向上させるための方策についてどのように考えるか。

健康格差の縮小について目標の一つとされてきたところであるが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を機に、格差が拡大しているとの指摘もあります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活習慣の変化等を踏まえた健康づくり施策についてどのように考えるか。

いくつもの課題をもち2024年から第5次国民健康づくり対策 「健康日本 21(第三次)」がスタートしています。

基本的な方向「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビジョン実現のため、基本的な方向が4つに変更されました。

①健康寿命の延伸・健康格差の縮小

→「平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」

②個人の行動と健康状態の改善

→食事習慣の改善、睡眠習慣の改善、生活習慣病の発症予防・重症化予防

③社会環境の質の向上

→地域・社会とのつながり、自然に健康になれる環境づくり、誰もがアクセスできる基盤整備

④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

→ライフステージ(乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階の健康づくり

個人の行動と健康状態の改善及び社会環境の質の向上の取組を進めることで、健康寿命の延伸・健康格差の縮小の実現を目指す。

しかし、個人の行動と健康状態の改善のみが健康増進につながるわけではなく、社会環境の質の向上自体も健康寿命の延伸・健康格差の縮小のための重要な要素であることに意識をもつことが必要です。

国際的にも国レベルでも、健康でいることの重要性は、試行錯誤を繰り返しながら、取り組まれ、定期的に見直し、問われています。

健康に対するモチベーションの一つとして、“〇〇になりたい気持ち”と合わせて、“将来的に〇〇になる”と予測を立てながら、病気への備えとして、医療費負担が増えることのリスク回避と合わせて健康で暮らせる時間を長く獲得する目標や、 “〇〇のために健康でいる“ 例えば家族のために健康でいる、推しの活動をサポートするために健康でいるなど、なりたい気持ちと合わせた“〇〇する”の強いモチベーションをもって、継続的に行動を変えることが重要なのではないかと考えます。

・厚生労働省 『健康日本21(第三次)の概要』 第1回 健康日本21(第三次)推進専門委員会 資料2

・厚生労働省『健康日本 21(第三次)推進のための説明資料』第1回 健康日本21(第三次)推進専門委員会