睡眠の基本は、夜間に長く・深く続けて眠ることです。

睡眠時間を長くとるためにも睡眠の満足度や質を高めるためにも睡眠時の姿勢は大切です。

より快適な睡眠をとるために睡眠のための準備と睡眠環境を整えることに加えて、睡眠時の姿勢として“理想的な寝姿勢“について紹介していきます。

寝姿勢とは、寝ている時の姿勢のことです。

よい寝姿勢が保てずリラックスできないと十分な疲労回復がとれず、翌日の体調に影響を与えることがあります。

寝姿勢は、「仰向け(仰臥位)」「横向き(側臥位」」「うつ伏せ(腹臥位)」の3つに分けられ、中でも最もリラックスしやすいのは「仰向け」の姿勢だと言われています。

日常生活の中で、身体には常に負担がかかり、こうした状態が長く続くと肩や首の筋肉が緊張し、肩こりや骨盤が歪む原因にもなります。

つまり、不快症状を解消するためにも睡眠時の姿勢を整えることはとても重要な要素の一つと言えます。

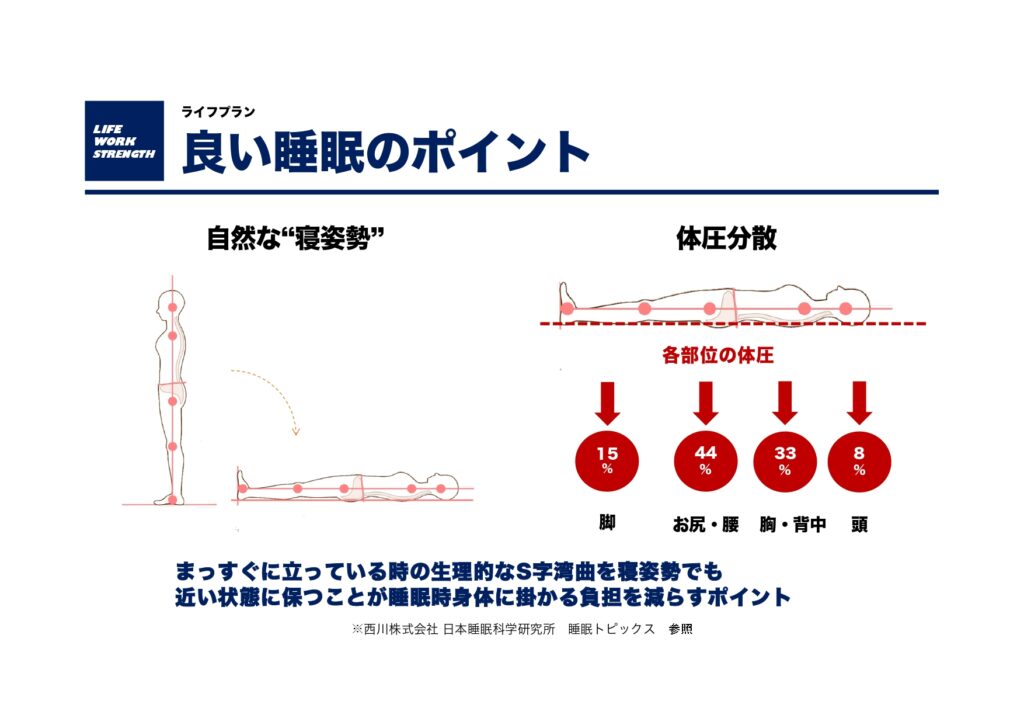

立っている時、背骨がなだらかなS字状にカーブしています。

立位姿勢において身体に負担/ストレスの少ない姿勢アライメントと言われています。

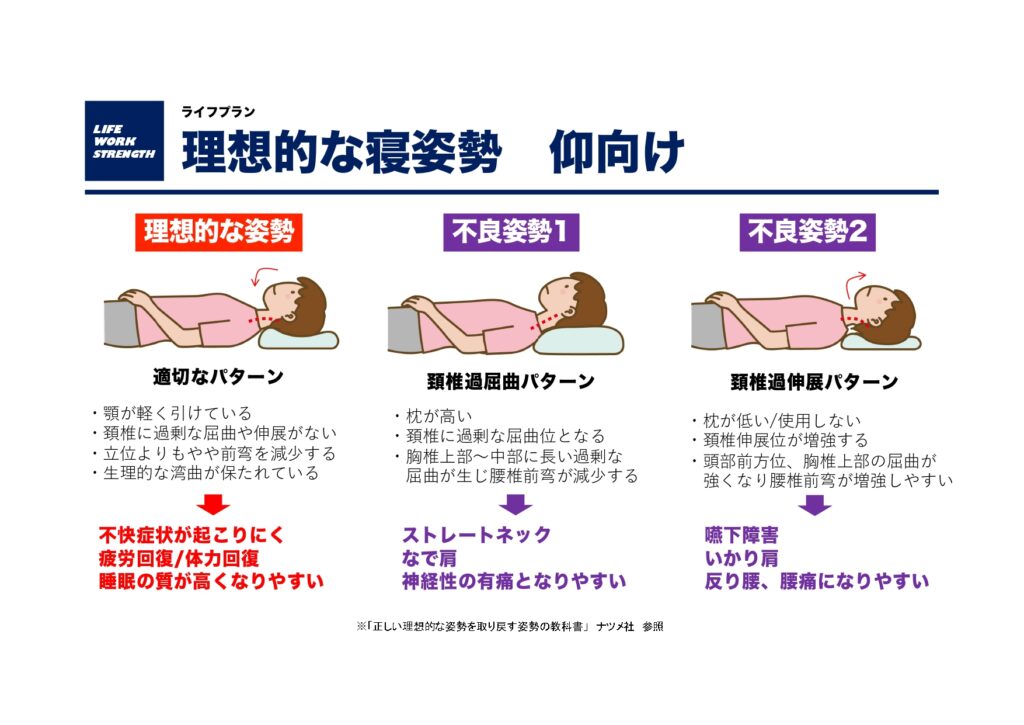

理想的な寝姿勢は、仰向け姿勢になってもこの姿勢が自然に保たれている状態と考えられています。

仰向けで立った時と同じ姿勢で寝ると、体の圧力が均等に分散されるため、血液と酸素が全身へ循環しやすくなり、十分な休息をとることができます。

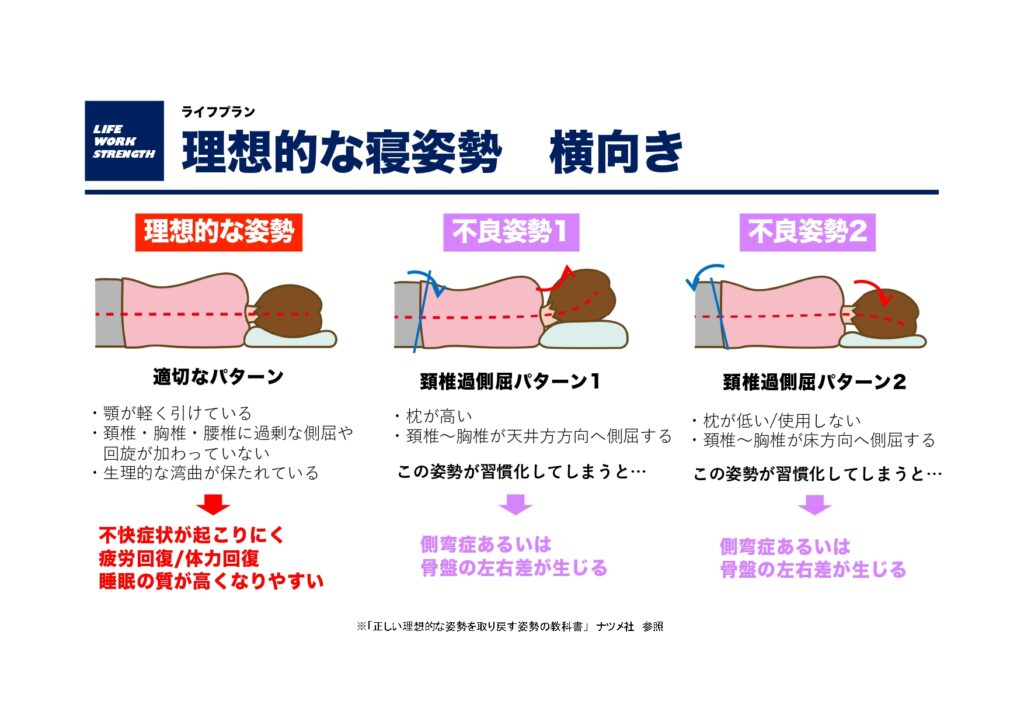

また、横向きの場合でも、背骨と床が真っすぐに並行している状態が理想的で背骨が真っすぐになることで、頭が適切な高さで支えられ首や肩にかかる負担を抑えられます。

しかし、必ずしもその姿勢を長く保てるとは限りません。

理想的な寝姿勢を長く保つには、自身の身体にあった寝具を使うことも重要です。

寝具の材質によっては、腰が沈んでしまうこともあり、理想的な寝姿勢を保つのは難しいかもしれませんが、寝心地の良い姿勢を保つ寝具を選ぶことはできます。

専門アドバイザーにご相談されながら、ご自身にとって寝心地の良い寝具を探されることをおすすめいたします。

身体は部位により重さが異なります。横になった時に荷重が掛かる度合いも部位によって違います。

寝姿勢を長く保つには、身体をしっかり支え、沈みこみ過ぎない硬めの敷き寝具が良いと言われています。

硬いだけでは、腰部など特に荷重の掛かりやすい部分を圧迫して負担がかかってしまいます。

そこで、ほどよいクッション性で、バランスよく身体の圧力を分散することが重要になります。

「体圧分散」が敷き寝具を選ぶ重要なポイントとなります。

一般的には柔らかい敷き寝具は、体圧分散性が高いと言われています。

例えば、柔らかすぎる敷き寝具は、寝姿勢が崩れ、お尻など重い部分が沈み込んで腰痛などに繋がる可能性が高く。

硬すぎる敷き寝具は、肩やお尻などの人体の凸部だけで身体を支えることになり、寝ている間にその部分が痛くなってしまう可能性が高くなります。

一晩に20~30回の寝返りをうつと言われています。

寝返りは、長く同じ姿勢でいると血行不良が進み、体温が上昇するため、身体の向きを変えることでそれらを調整する役割があります。

また、日常生活の中で発生した負担、身体の歪みや疲労をリセットする役割もあると考えられています。

柔らかすぎる敷き寝具では、寝返りが起こりにくくなり、硬すぎれば逆に寝返りが多くなり過ぎてしまうため、どちらも快適な睡眠を妨げる原因にもなります。

適度に沈み、仰向けに寝ても、横向きに寝てもまっすぐに立っている時のような自然な姿勢が崩れないことが敷き寝具選びに重要だと改めてわかります。

つまり、「寝姿勢保持」と「体圧分散」は相反する関係にあることがわかります。

・適切な枕を用いて頚椎に過剰な屈曲や伸展がなく、立位よりもやや前弯を減少させ、顎が軽く弾けている

・頚椎・胸椎・腰椎のカーブも正常な緩やかな生理的湾曲が保たれている

・顎が前に突き出て胸椎上部に代償として過剰な屈曲を生じる

・舌の下方移動が生じ将来的に嚥下傷害になる可能性が高まる

・胸椎上部から中部に長い過剰な屈曲を生じて腰椎の前弯が減少する

・肩甲挙筋や僧帽筋上部繊維に伸張ストレスを生じさせてストレートネックとなで肩を助長するおそれがある

・神経も伸張され痛みを生じることがある

最近の研究では「殿様枕症候群」という言葉とともに注目されています。

国立循環器病研究センターが提唱した、高い枕が特発性椎骨動脈解離のリスクを高める現象を指す言葉です。

高い枕を使用すると、首の血管(椎骨動脈)に負担がかかり、特に特発性椎骨動脈解離という脳卒中の原因となる病気のリスクを高める可能性があると指摘されています。

・適切な枕を用いて頚椎に過剰な側屈や回旋が加わらない、顎が軽く弾けている

・頚椎・胸椎・腰椎のカーブも正常な緩やかな生理的湾曲が保たれている

・天井側の椎間関節は離開することで屈曲傾向が増し、ベッド側の椎間関節は圧縮されることで伸展傾向が増す

・側湾症あるいは骨盤の左右差(天井側の腸骨稜が低くなる)が生じる可能性が高まる

・天井側の椎間関節は圧縮されることで伸展傾向が増し、ベッド側の椎間関節は離開することで屈曲傾向が増す

・側湾症あるいは骨盤の左右差(天井側の腸骨稜が高くなる)が生じる可能性が高まる

うつ伏せの寝姿勢が絶対によくないというわけではなく、姿勢の特徴を考慮して選択したり、長時間の同じ姿勢であることを避けることで不快症状のリスクを下げリラックスできる寝姿勢の一つでもあります。

例えば、反り腰の方にとっては腰痛を悪化させる可能性があり、腰部が平坦な方、やや屈曲位の方とってはリラックスできる姿勢になる可能性があります。

・正しい枕の高さだとしても常に同じ側を下にして寝る習慣がある場合、下方になる肩甲骨が外転して前方へ変位、僧帽筋下部繊維・菱形筋が伸張されてしまう寝姿勢

・胸郭が大きく上肢の重い場合、上になる上肢の重みにより、上方になる肩甲骨が外転して前方に変位、僧帽筋上部繊維が優位となり筋活動が過剰になる寝姿勢

・天井側の股関節屈曲(寛骨後傾、股関節屈曲・内旋)とベッド側の股関節伸展が、骨盤の左右の前傾と後傾のインバランスが生じる寝姿勢

姿勢を正しく評価するためにはさまざまな姿勢を観察して、その不良姿勢が身体に与える影響を考慮しなければいけません。

身体を回復させるため、休めるためにより快適な睡眠をとるための準備として、寝姿勢を修正することも大事なポイントとなります。

・France Bed 眠りナビ

・西川株式会社 日本睡眠科学研究所 睡眠topics

・先進医療net. 高い枕が脳卒中の原因に!?「殿様枕症候群」とは

・ナツメ社 「正しい理想的な姿勢を取り戻す姿勢の教科書」

プライベートな空間で人目を気にせず、コスパ良し、順番待ちなし、時間を有効活用◎経験豊富な専門トレーナーと目的/目標達成に向けたプログラムをマンツーマントレーニングできます!

東川口、戸塚安行、浦和美園、東浦和、南越谷、草加エリアから利用しやすい幹線道路 国道4号線/国道122号線/けやき通り/さざん花通り/南浦和越谷線からすぐ 駐車場スペース3台完備