ストレスが慢性化(長期化)するとストレスホルモンの影響が大きくなり、体にうつ病などの悪影響をおよぼすリスクが高まります。

適度な運動でとりわけ軽度な運動はストレスとはなりませんが、心拍数が115~137拍/分(若齢者)、100~118拍/分(高齢者)に相当する中程度以上の運動ではストレスホルモンが刺激されます。

そのため疲労度がストレスの大きさにより高まることがわかります。

運動によってストレスを軽減するためには、長期的に継続して運動をする必要があります。

短期的な運動や激しいトレーニング(インターバル、HIIT、高負荷など)をすると、ストレス反応が活発になってしまい、運動すること自体がストレスになってしまいます。

数週間運動を続けることで、ストレス反応は徐々に軽減され身体へ適応されていきます。

もし運動を始めてみたけど続かない、運動に対する気持ちが前向きにならない感じる際は、実施している運動内容や強度(時間、頻度、負荷など)が、現時点では自分の体力に適しておらず、ストレス反応が活発になり、ストレスと疲労を蓄積させ続けている可能性が高いということです。

自分に適した運動内容や優先すべきことを順位づけて長期的な運動計画を考える必要があると考えられます。

そして、運動することで、記憶の中枢の海馬が大きくなり、分析的思考を司る前頭葉は細かな血管が増加し、酸素供給量がふえていきます。

組織の機能が強化されるメリットがあることがわかっています。

近年では、うつ病の改善方法として研究が続いています。

普段運動を習慣化していない、運動が苦手と感じている方でも無理なく運動を継続するために注意するポイントを紹介していきます。

まずは歩くことを習慣化することから始めてみましょう。

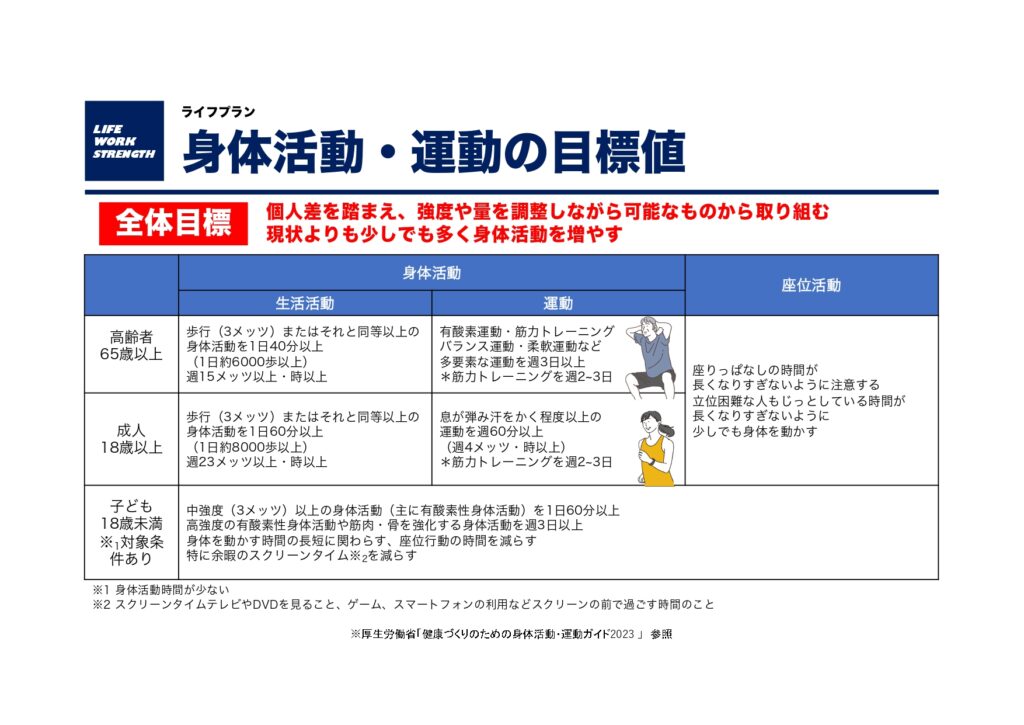

厚生労働省により一般成人では、1日に8000歩以上、高齢者の場合は1日に6000歩以上を目標にすることを提示しています。

1日の平均歩数の現状値(2019年)は、成人の平均値は6,278歩でした。

男女の内訳としては、

男性は20~64歳で7,864歩、65歳以上で5,396歩でした。

女性は20~64歳で6,685歩、65歳以上で4,656歩でした。

平均歩数近い方は、今より10~15分程度多く歩くことを意識することで目標値を達成することができると予想できます。

しかし、1日に12000歩以上を超える運動や、やりすぎは健康の観点から、上記のようにストレス反応が活発になることなどから逆効果になる恐れがあるので注意が必要とされています。

厚生労働省が推奨する身体活動、運動の定義を紹介します。

身体活動とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する骨格筋の収縮を伴う全ての活動のことです。また、生活活動とは、身体活動の一部で、日常生活における家事・労働・通勤・通学などにともなる活動のことです

運動とは、身体活動の一部でスポーツやフィットネスなどの、健康・体力の維持・増進を目的として計画的・定期的に実施する活動のことです。

座位行動とは座ったり、寝転んだりして過ごすことです。1.5メッツ以下のすべての行動とされています。

例えば、デスクワーク、スマートフォンを見る、自動車や電車での移動で座っているなどの行動のことです。

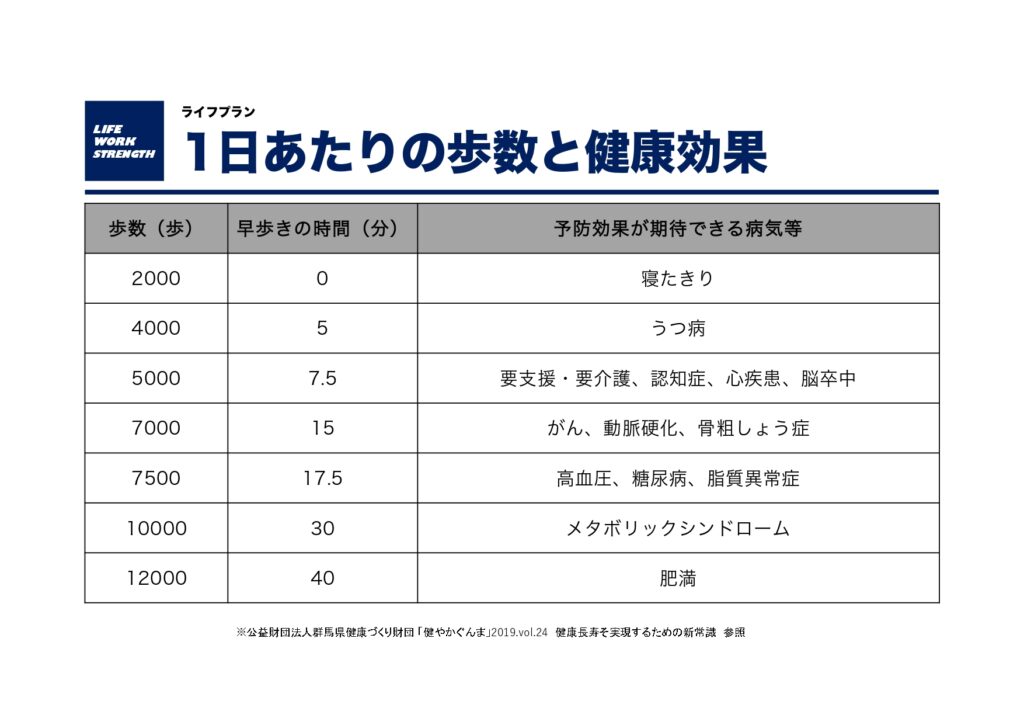

2000年より65歳以上の5000名の方を対象に20年以上継続的に調査されている研究結果(「中之条研究」)からまとめられた情報をご紹介します。

1日に何歩歩いたのか、そのうち何分早歩き(3メッツ以上の強度)を行なったのか、それに対して期待できる健康効果を示しまとめられたものです。

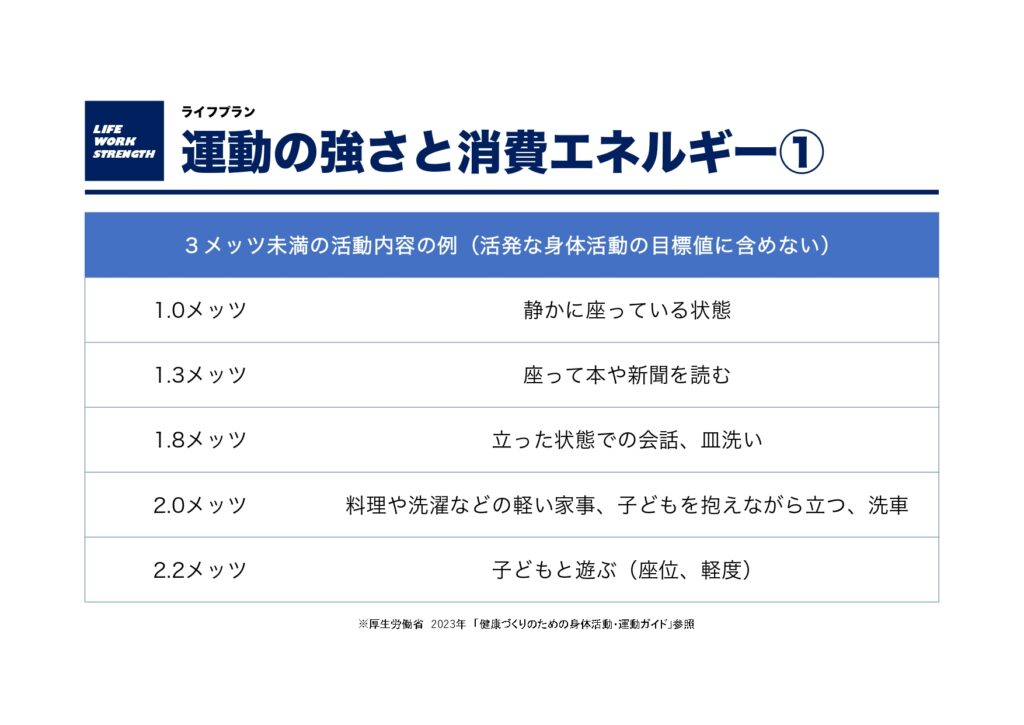

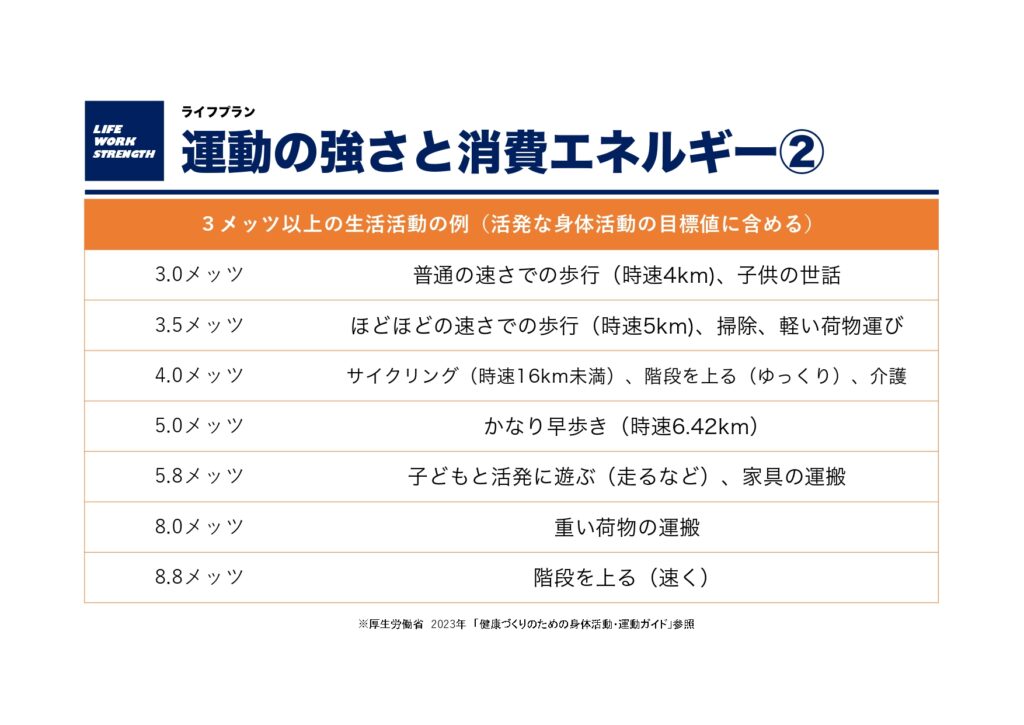

また、3メッツ未満の活動内容、3メッツ以上の生活活動、3メッツ以上の運動活動を参考に紹介しています。

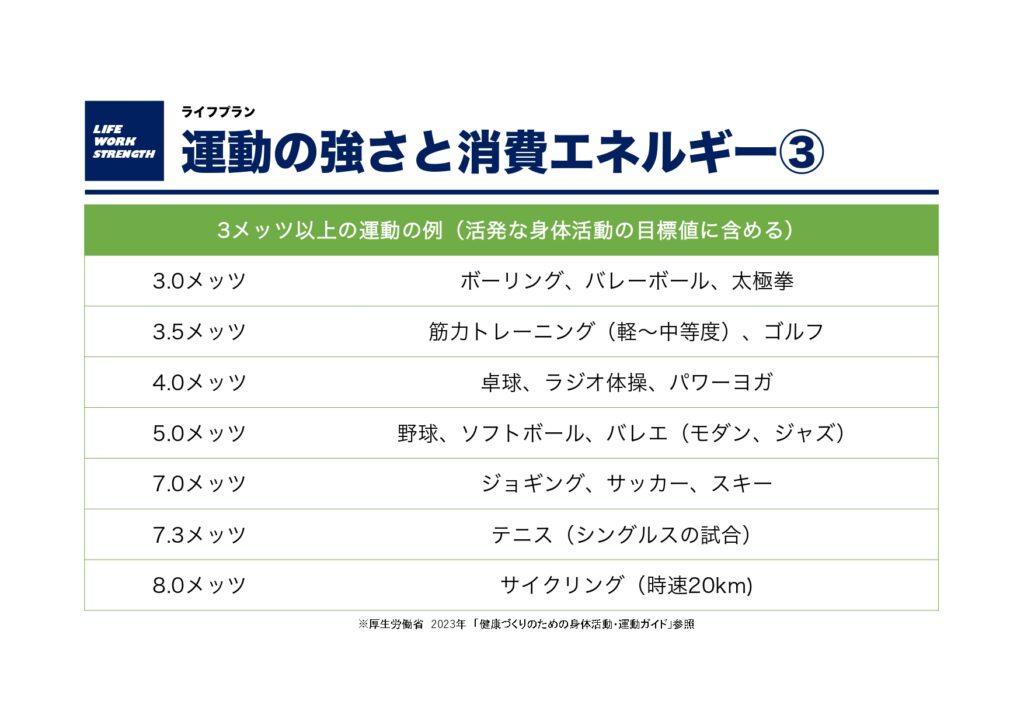

厚生労働省では「メッツ」と「エクササイズ」という単位を用いて健康づくりのために達成することが望ましい運動の活動量基準を提案しています。

メッツとは、身体活動の強さと安静時の何倍に相当するかで表している単位です。

例えば メッツと運動の活動量は下記の通りです。

・座っている(安静)状態→1メッツ

・普段の歩行スピードで歩く→3メッツ

・普段の歩行スピードより速く歩く(ウォーキング)→4〜5メッツ

・ジョギング→7メッツ

エクササイズとは身体活動の量を表す単位です。

「メッツ×活動した時間」で表すことができます。

例えば、ウォーキングを60分実施するとエクササイズの量は4×1=4エクササイズとなります。

厚生労働省が健康的な身体づくりとして必要な活動量を1週間あたり23エクササイズ以上の活発な身体活動(3メッツ以上)を目標としています。ただし、3メッツ未満の活動は含まないとしています。

例えば、ウォーキング(4メッツ)の場合は、約6時間(24エクササイズ)、週に6日60分のウォーキングを実施することが目安となります。

また、4エクササイズ以上の運動を実施することも目標としています。

運動とは生活や仕事とは別にジョギンングやテニスなどの活動を設定しています。

・Newton別冊「ストレスの脳科学」

・厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

・「自己決定感が課題成績を向上させる効果の神経基盤」松元健二

・国立精神・神経医療研究センター(NCNP) 脳画像から「やり抜く力」を予測する手法を開発 ~目標の細分化が脳を変化させ達成を支援

プライベートな空間で人目を気にせず、コスパ良し、順番待ちなし、時間を有効活用◎経験豊富な専門トレーナーと目的/目標達成に向けたプログラムをマンツーマントレーニングできます!

東川口、戸塚安行、浦和美園、東浦和、南越谷、草加エリアから利用しやすい幹線道路 国道4号線/国道122号線/けやき通り/さざん花通り/南浦和越谷線からすぐ 駐車場スペース3台完備