前回は、生活習慣を見直すため性別や年齢に応じた食事習慣について考えました。

今回は、生活習慣から肥満に繋がる可能性が高いことを考えてみたいと思います。

肥満は、体脂肪が過剰に蓄積した状態でBMIが25.0以上と日本では定義されています。

※BMIが30.0以上 WHOの定義

厚生労働省2019年調査結果では、日本人の約4人に1人(男性:約3人に1人、女性:約5人に1人)と報告されています。

肥満自体は病気ではありませんが、体脂肪の一つである内臓脂肪は内分泌器官であり、分泌されるホルモンの種類や量が変化することで病気のリスクが高まります。

内臓脂肪細胞が分泌するホルモンにより身体へ下記の影響を与えてしまいます。

・肥大化した脂肪細胞からレプチンが大量に分泌され抵抗性ができてしまい満腹感を感じにくくさせ、食欲を抑止できなくなる傾向が高まってしまう。

・アディポネクチン等の動脈硬化を抑える効果をもつホルモン(善玉ホルモン)が減少し、脳血管疾患、心疾患、動脈硬化症のリスクが上昇する

・TNF-α等の細胞の炎症反応に関わる効果をもつホルモン(悪玉ホルモン)が増加することで糖尿病のリスクが上昇する

1.朝食を食べない

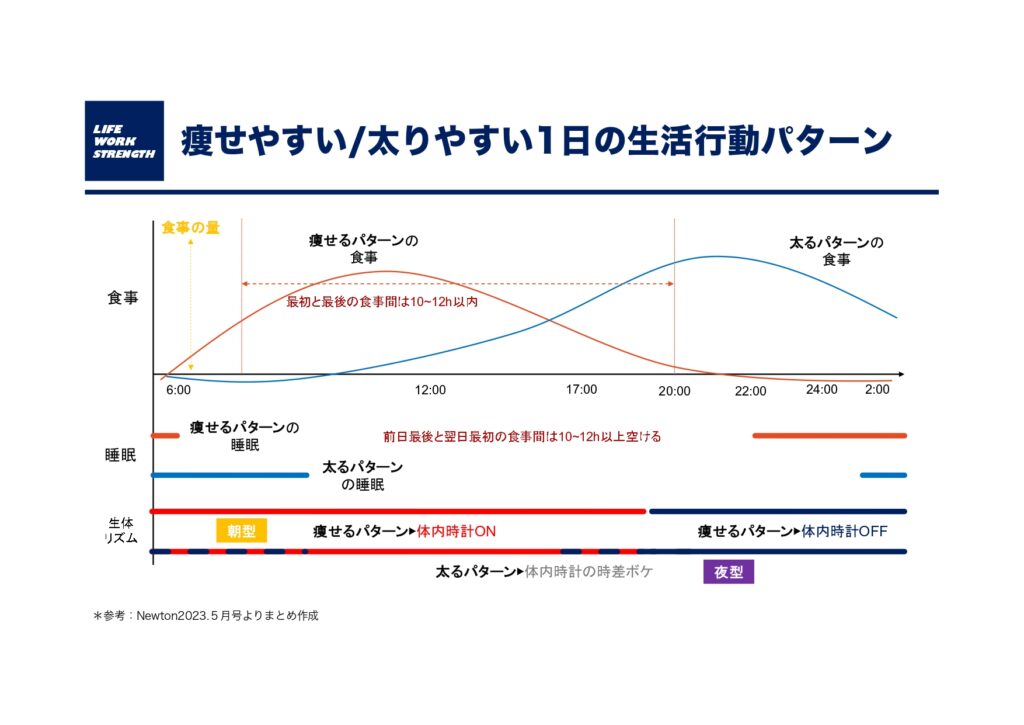

体内時計がリセットされず生活パターンの夜型化が進行する

2.夕食を多めに食べる

午前に比べ、夕食後は血糖値が上昇しやすい。急激な上昇は膵臓からインスリンの分泌量が増え、細胞は脂肪を溜め込みやすくなる

3.夜遅くの運動

体内時計が遅い夜型の生活につながりやすく減量期間中は最適ではない(勧められない)

4.夜食を食べる

夜間22:00〜2:00に摂ったものは時計遺伝子であるBML1に働きにより、最も体脂肪として蓄積されやすいタイミング

5.睡眠不足

・起きている時間が長くなればなるほど総摂取カロリー量が増えやすい(食べ過ぎを招く)可能性が高まります

・睡眠時間が短くなると食欲を抑える働きのあるレプチン(脂肪細胞から分泌されるホルモン)が減少し、食欲を増進させるグレリン(胃から分泌されるホルモン)の分泌が増加する

・睡眠の質を向上させることで生活リズム(食事や運動習慣)が整い総摂取カロリー量(±0)を抑え、消費カロリー(+)を増やす健康維持や減量に必要なカロリーバランスをとりやすくなる

・睡眠不足は肥満から生活習慣病につながる内臓脂肪細胞の増加とホルモンの分泌を促進させる

1.朝食前に運動

最も脂肪燃焼に効果的なタイミングといわれている

2.朝食を多めに摂る

体内時計が整い朝型の生活リズムとなることで代謝が高まりエネルギーが消費されやすくなる。糖質を中心に摂取すると良い

3.適切な間食を摂る

適度な間食を摂ることで夕食に大量に食べることを抑えることができる

4.夕食を控えめにする

夕食時は血糖値が上昇しやすいため、とくに糖質を控える。カテキンが多く含まれる緑茶などで血糖値の上昇を抑える効果を利用すると良い

5.1日の最初の食事から最後の食事までを10〜12時間以内にする

体重、腹囲、体脂肪の減少、悪玉コレステロール値の低下、高血圧の改善が見られる効果がある

・Newton2023.5月号