残・酷暑が続いています。

関東首都圏では、気温が40℃近くなり、息苦しさや、火傷しそうな程の強い日差しを感じ、運動や趣味もやる気がなかなか起きない、疲れが溜まる日々が続いているのではないでしょうか。

近年では、異常な暑さも人の気持ちをネガティブにさせる弊害となっているように感じます。

やる気が出ないことが身体に健康への悪い影響を与えてしまうのではないかと考え、やる気の出し方、やる気が出ることについて調べお伝えしていこうと思います。

例えば、健康診断の結果が悪くて、トレーニングや食事の改善をしたいのだけれど…

〇〇しなければいけないことはわかっているけど…

効果的な方法や、参考になる動画や記事を探してしっかり調べてから始めたい…

そう考えていたらなかなか行動移せずに思いたったときよりもモチベーションが下がり、やる気が出ない

そんな時は小さな行動からまずはやってみる!

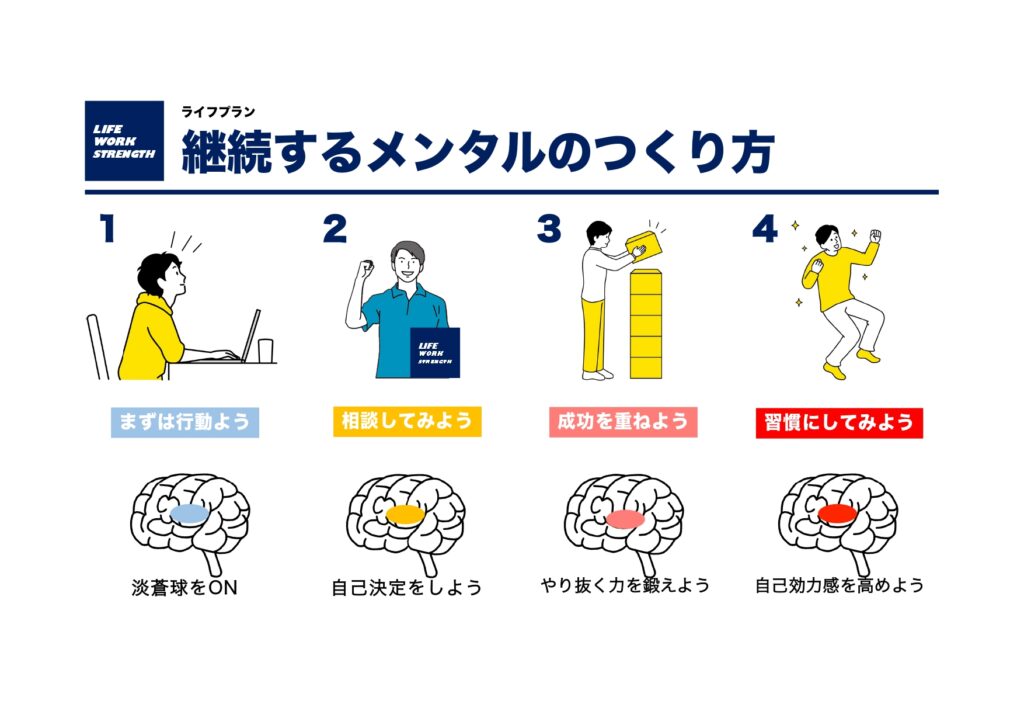

脳にあるやる気スイッチとして知られる「淡蒼球」を働かせることがポイントです

ただ待っているだけではやる気のスイッチは入りません

これ以上は待てない、危機感を感じるなど、

追い詰められてからでしか行動に移すことができなかったという方も多いのではないでしょうか?

まずは何かしらの行動をはじめると、やる気のスイッチである淡蒼球が活動をはじめます

そして、行動を続けさせようと淡蒼球が働きます

淡蒼球とは大脳基底核と呼ばれる神経細胞の集まりにあり、大脳基底核内にある線条体から刺激を受け、大脳皮質や視床、脳幹と共に運動の調整や動機づけなどの働きを担っています

報酬が得られるまで行動を続けようとさせる働きがあります

淡蒼球が働けば行動を続ける「やる気」が生まれると研究からわかりました。

つまり、やる気は動き始めたあとから湧くものなのです

例えば、ドラマや漫画をひとまず読み始めたら、面白くなり、止まらなくなった…

得たられる報酬や満足感が大きければ大きいほど、やる気は増えることも報告されています

とりあえず、カウンセリングを受けてみて悩みを相談してみようと行動してみる

トレーニングも同じで、まずは自分にできることから始めてみる

できたという達成感と得られた身体の小さな変化の積み重ねで、続けることができている人をこれまでに多くサポートさせていただきました

まずやってみるは小さな一歩でも目標達成のために歩んだ一歩のなのです

何かに取り組むときにはやる気が必要ですが、やる気のもとを心理学ではモチベーションと呼んでいます

心理学におけるモチベーションとは、何らかの方向性をもった行動がはじまり、持続し集結するプロセスを意味します

一時的なやる気だけでなく、持続的な意欲も含まれます

やる気には、ポジティブなイメージがありますが、モチベーションの場合には行動の善悪を問題にしません

やりたくない、避けたいというネガティブなモチベーションも存在するのです

深く考えすぎずにやりたくないと思う時も、目標達成のために、何らかの方向性をもった行動の一つと捉えてみてはいかがでしょうか

人には報酬に関係ないく好奇心に従って行動する性質があります

自分にとって意義のある目標を自ら設定することはモチベーションを維持するために重要なポイントです

しかし、目標の立て方の違いでモチベーションが続かない場合があります

モチベーションが続く目標の立て方は、小さく具体的な目標を立てることです

心理学者アルバード・バンデューラが発表した方法(「近接目標」)によると具体的な目標を掲げた方が課題を達成しやすいと言われています

「それをできる」という自信は、「自己効力」と呼ばれモチベーションが生じるために必要不可欠なものとされています

自己効力に影響を与える要素には、

達成体験(成功体験)→代理体験(他者の成功体験を観察する)→言語的説得(励ましや自己暗示など)→生理的喚起(人が感情的な変化を経験した際に、心身に現れる生理的な反応のことで、例えば心拍数の増加、発汗、呼吸の変化などがある)があります

また、代理体験は自分と似た状況の他者の成功体験ほど効果が大きいとされています

うまく利用することで、学習やスポーツ、禁煙、治療、ダイエットなど様々な分野でモチベーションを高めることに応用させることができると言われています

身体は脳の支配下にあると思われがちですが、本当は身体が主導権を握っています

楽しくなくても、笑顔をつくっていれば楽しい気持ちになってくることがあります

これは「自己知覚」というもので、身体の表現に脳がつられて、顔が笑っている(身体)ことで脳が「面白い」と感じます

脳はだまされやすいと考えられています

「楽しいから笑う」のではなく「笑うから楽しい」、「やる気が出たからやる」のではなく「やるからやる気が出る」と考えられています

日常生活の体験は「海馬」を通じて貴重な記憶や知恵として脳に蓄積されます

「海馬は、脳の最高幹部た」といわれています

脳を企業にたとえると、もっとも重要な指令を下すのが社長である海馬です

日常生活で初めて経験するような事態では、海馬が淡蒼球などを総動員して事態に対応します

しかし、いつもと同じ経験では、わざわざ海馬が顔を出す必要はありません

部下だけで処理を行えるようになります

よほど重要なことでない限り、海馬にまで情報はいき届かないのです

海馬のためにはいつもと違う要素を取り入れることが効果的です

「形から入る」「身銭を切る」「人を喜ばせるためにやる」などがおすすめです

脳研究では「準備の心(プリペアードマインド)」という概念が知られています

事前に「続かなくて当たり前」と気楽に構えておくと、長続きします

ごほうびの喜びは、「テグメンタ」という脳部位を活性化させ、快楽物質であるド―パミンを出します

ド―パミンは淡蒼球に直接働きかけることができるため、ごほうびとやる気とは強い相関性があります

お金や食べ物も報酬になりますが、何よりのごほうびは達成感です

目標は小さくしつつ、腹八分目でやめるというのがおすすめです

「念ずれば通ず」という言葉があるように、将来に思いをはせたり、夢を持ったり強く願ったりすると本当にかなってしまうことがあります

強く念じることで、無意識のうちに身体が動き、目標をかなえようと始動します

「なりきる」「思い込む」ことによって前頭葉が活動して、淡蒼球も活性化するのです

これは悪いイメージにも反応するので注意が必要です

例えば「失敗しそう」…と考えていたら失敗してしまうなど、成功のイメージを具体的に描き、その自分に「なりきる」ことでやる気が引き出されます

成功のイメージを具体的に描き、その自分に「なりきる」ことでやる気が引き出されます

・Newton別冊「ストレスの脳科学」

・「のうだまーやる気の秘密」上大岡トメ・池谷裕二

・「自己決定感が課題成績を向上させる効果の神経基盤」松元健二

・国立精神・神経医療研究センター(NCNP) 脳画像から「やり抜く力」を予測する手法を開発 ~目標の細分化が脳を変化させ達成を支援

プライベートな空間で人目を気にせず、コスパ良し、順番待ちなし、時間を有効活用◎経験豊富な専門トレーナーと目的/目標達成に向けたプログラムをマンツーマントレーニングできます!

東川口、戸塚安行、浦和美園、東浦和、南越谷、草加エリアから利用しやすい幹線道路 国道4号線/国道122号線/けやき通り/さざん花通り/南浦和越谷線からすぐ 駐車場スペース3台完備