目標達成に向けて、三日坊主で終わらず少しずつでも漸進するために、

何が今の自分にはできて、何が難しいのかをトレーナー/コーチに相談してみましょう

いくつかの方法を提案してもらい、

一つ一つは小さな課題でも、その課題を達成することで大きな目標を達成する習慣化という自分自身の力をつけることができるようになると考えています

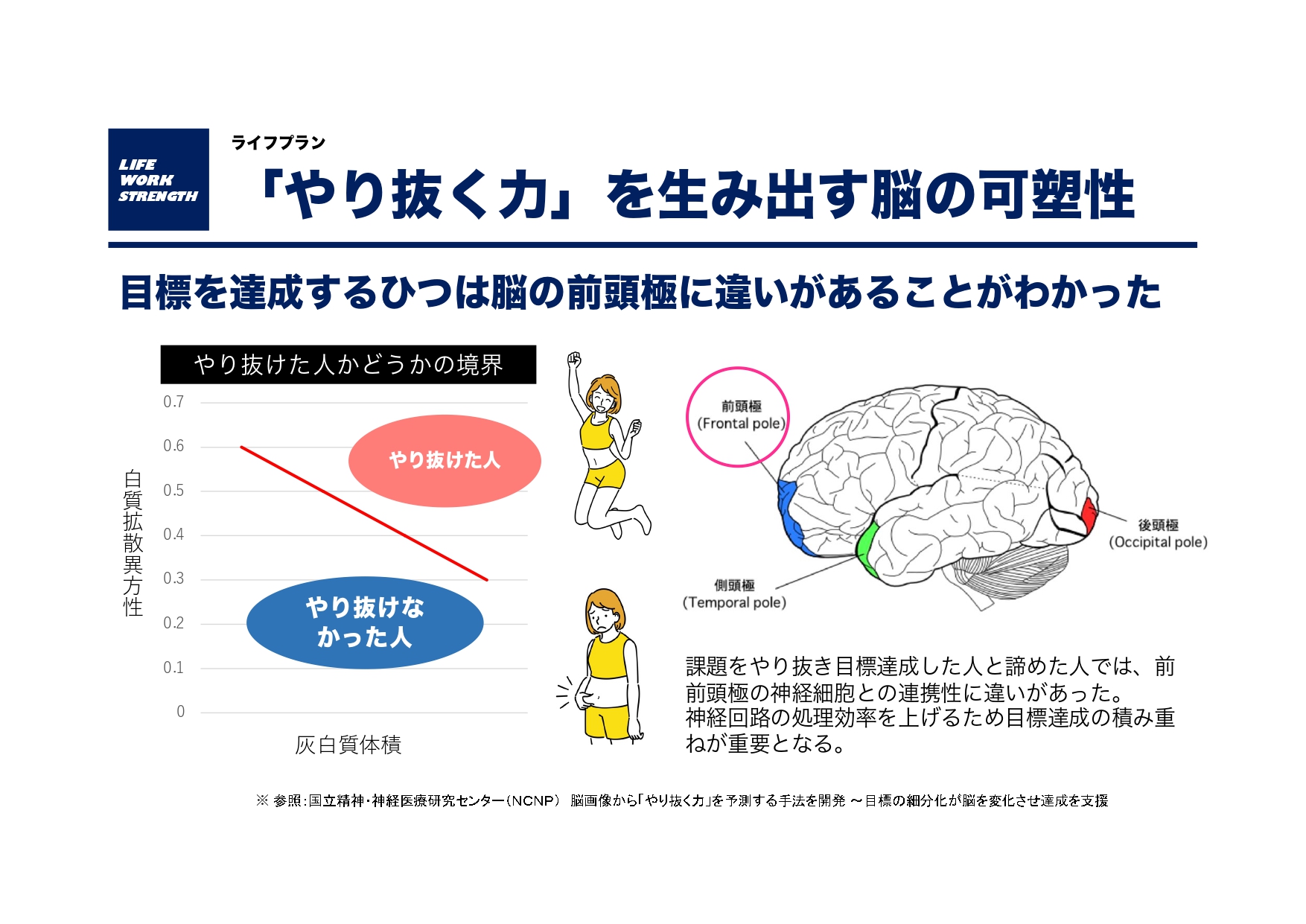

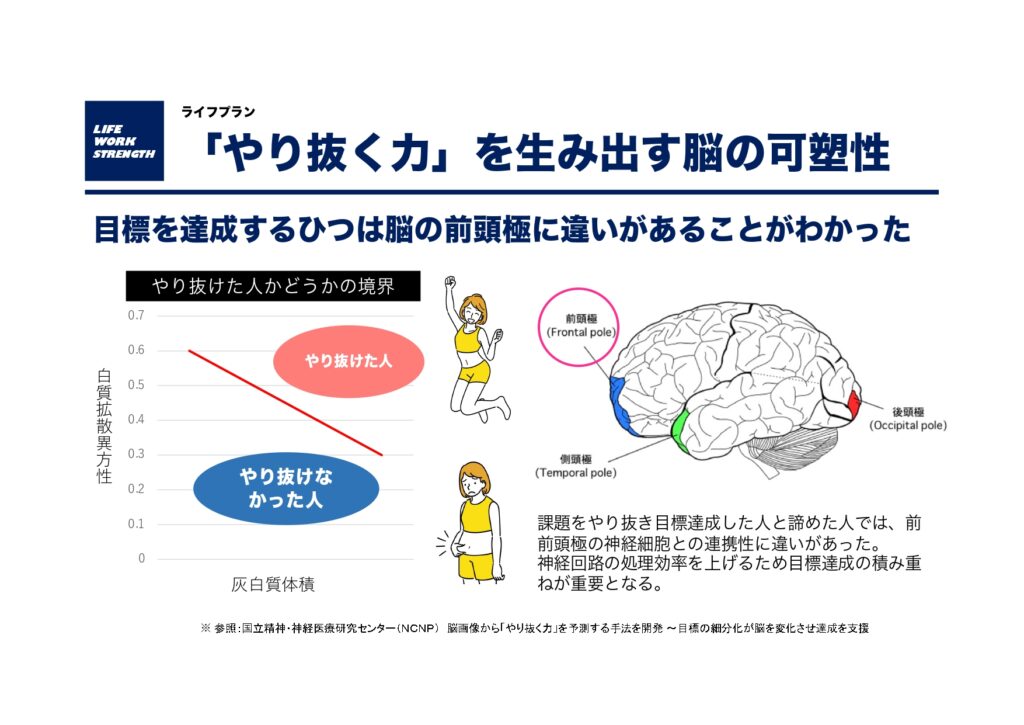

脳の可塑性とは、刺激に応じてよく使われるニューロンの処理効率をあげ最適な情報処理をつくり上げる脳の機能のことです。

目標を達成する人は、モチベーションが違う、脳の構造が違うとイメージを持つかもしれませんが、

目標を達成できる人とそうでない人では、目標を作り出す部位(前頭極)のニューロンの結びつきが違うことが研究からわかりました。

前頭極(ぜんとうきょく)とは、大脳の前頭葉の最前部にある脳領域で、ヒトに特によく発達しています。

意思決定、計画立案、メタ認知(自己の認知活動の認識)、そして「無知の知」(自分が知らないことを自覚する能力)など、

高度な認知機能や将来の予測に関わるとされ、目標達成に向けて行動を持続させる働きがあります。

しかし、目標の立て方によりニューロンの神経回路に変化があり、やり抜く力を身につけることができるということでした。

つまり、神経回路の処理効率が上がる方法は、小さな目標を設定して達成感を得られるように脳への学習方法を組み立てることがポイントでした。

目標を達成できなかった人にも目標を一人一人に合わせて細分化することで達成感が得られ最後まで課題を諦めすにやり抜くことができ当初の目標達成につながったことがわかりました。

やり抜く力を生み出すためには、一人一人に合わせた目標の細分化が必要不可欠であることが言えると思います。

習慣行動には報酬系の神経伝達物質ドーパミンが大きく関わります。

ドーパミンは得られる期待値により分泌される量が異なります。

行動に対する報酬予測誤差が大きいとその行動は学習が強化されます。

同じような報酬を得るために行動を強化します。

ダイエットのための食事改善や運動を習慣化しづらいのは、1〜2日運動しても得られる報酬である「体重が減るという変化」が少ないからかもしれません。

体重が減るだけでなく、異性からの評価が上がる、人気がでる、5kg痩せればギフト券がもらえるなどの通常の報酬との誤差を大きくする工夫が必要です。

*報酬予測誤差は、学習において重要な役割を果たします。予測と現実のギャップを認識することで、脳は行動や予測を修正し、より良い結果を得るための学習を行います。

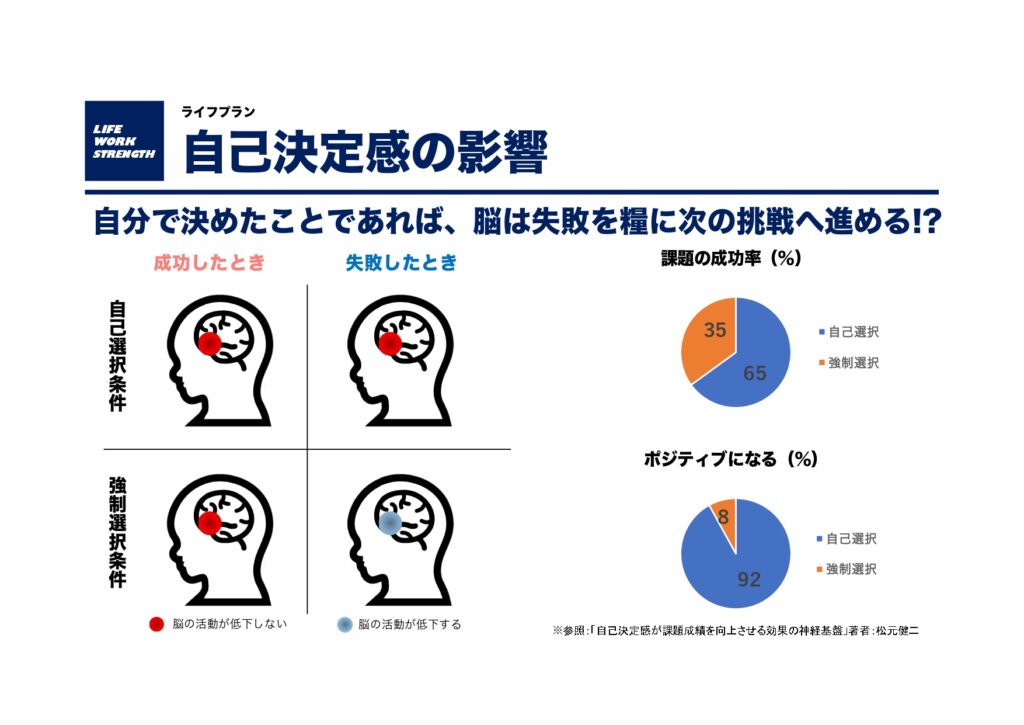

人は失敗した時にとても大きなストレスがかかります。

失敗してしまったことを次への成長に繋げるためには自己決定感が大切だと言われています。

自分で決めたことであれば脳は失敗したことを単なる失敗だととらえないのです。

人の脳には、出来事の因果関係とその結果を学習して評価することができます。

そして、理解してより多くの報酬を得るために、次の行動に生かそうとする機能があります。

それを担う部位が前頭葉にある内側前頭前野と線条体です。

ある課題を行う際に自分で選んだ時(自己選択条件)と、強制的に選ばされた時(強制選択条件)とで、

脳活動がどう異なるかをMRIを用いて脳機能を調べてみると、90%の人が自己選択条件の方が強制選択条件よりもポジティブな反応を示しました。

課題の難易度は同じですが、自己選択条件の方が強制条件よりも成績が良かったこともわかりました。

自己選択条件では、前頭前野服内側部が失敗に対する反応をネガティブなだけではなく、

腹側線条体も反応を示し、次の行動にいかそうとする課題だと働く機能を見せるような、失敗を大きなストレスやただ悪いこととしてではないことがわかりました。

*腹側線条体は行動と快感を結びつける部位でやる気の中枢と言われる

また「やり抜く力」を身につけるためには、自己効力感、自己肯定感が大切であると考えています。

条件や他者の評価に関わらず、ありのままの自分を受け入れ、自分の価値や存在を肯定できる感覚」**です。他人の評価に左右されず、自分自身の存在に価値を見出し、精神的な安定や物事を前向きに捉える土台となる感情です。自己肯定感が低いと、劣等感を抱きやすく他人の評価を気にしがちですが、考え方や行動の習慣を変えることで後天的に高めることも可能です。

「自分にはある状況で必要な行動を成功させられる能力がある」と自分の可能性を認知することです。英語では「self-efficacy(セルフ・エフィカシー)」と表現され、簡単に言えば「自分ならできる」という自信や信念にあたります。自己効力感が高いと困難な状況でも積極的に行動し、失敗しても立ち直って再挑戦する傾向があり、目標達成へのモチベーションを高める重要な要素となります。

どちらも自己評価が基本となっています。

自分が選択したものに対する自己評価である自己肯定感(現在の自分に自信がある)は、現状維持、現在の自己評価がくずれることを恐れます。

しかし、新しいものに取り組んでも自分ならできる自己評価である自己効力感(未来の自分に自信がある)は、現状維持ではなく、新しい目標へチャレンジしていく未来の自己評価を高めたいと考えます。

自己肯定感が基礎となり(最低限のできるもの)、自己効力感が専門性(強みや好奇心や望み、高い目標)を高めるエネルギーとなる考え方の構造であることが大切です。

・Newton別冊「ストレスの脳科学」

・「自己決定感が課題成績を向上させる効果の神経基盤」松元健二

・国立精神・神経医療研究センター(NCNP) 脳画像から「やり抜く力」を予測する手法を開発 ~目標の細分化が脳を変化させ達成を支援

・自己効力感と組織効力感を理解するための基本

プライベートな空間で人目を気にせず、コスパ良し、順番待ちなし、時間を有効活用◎経験豊富な専門トレーナーと目的/目標達成に向けたプログラムをマンツーマントレーニングできます!

東川口、戸塚安行、浦和美園、東浦和、南越谷、草加エリアから利用しやすい幹線道路 国道4号線/国道122号線/けやき通り/さざん花通り/南浦和越谷線からすぐ 駐車場スペース3台完備