70歳が近づくと体の機能的な衰えや老化を感じることが日々の生活から増えているとお話をよく耳にします。

現在、当ジムを利用してくださっている方の年齢割合を見ると50歳以上の方の割合は40%、65歳以上は10%です。

近年、スーパーセンチナリアンと呼ばれ100歳時点でも自立した生活を送るなど、健康寿命が非常に長い「究極の健康長寿モデル」と考えられています。

最大の特徴として健康寿命が長い、100歳時点でも日常生活が自立していることです。

その他の主な特徴としては、下記の通りです。

・認知機能が他の同年代の人々と比べて高い傾向があること

・心臓血管病になりにくい(心臓や血管の老化が遅い)こと

・身体の機能が衰えていくフレイルの状態になるのが遅い傾向があること

・老化しても免疫力が低下しにくく、がんや感染症などの致命的な病気を回避できていることなどがあります。

免疫力が良好な状態を保っていたり、心臓や腎臓の老化が遅かったりするなど、いくつかの医学的特徴を持っており、生活習慣等の研究行われ、老化現象の仕組みや、「老い」に対する有効な対策が研究されています。

将来的には、研究成果が心血管疾患の予防法や治療法の開発、あるいは将来の高齢者の健康寿命を延ばすための予防医療や介護システムの構築に繋がることが期待されています。

老化現象(老い)とは、加齢にともなる全身の能力の低下のことを呼びます。

生命活動を続けることが老化を進めることであり、細胞内でエネルギーを生み出す反応を起こす際の副産物として出た「活性酸素」がDNAなどを傷つけ(酸化ストレス)老化を招くことが知られています。

老化についての研究が進み原因や対策が考えられる中、老化現象はマイナスなイメージのものではなく、対策を十分に取り、老化を遅らせることで健康に長く生きることを目標にした取り組みが進んでいます。

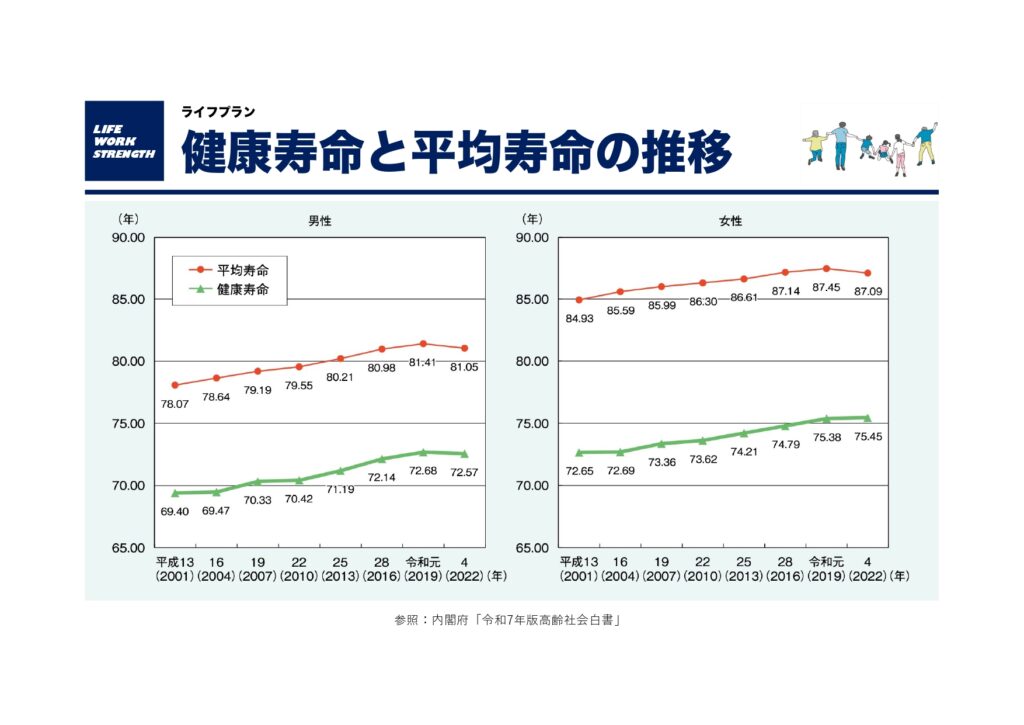

現在の日本では、100年前から平均寿命が長くなり変化しています。

1921〜1925年は男性42.06歳、女性43.2歳でしたが、2021年には男性81.47歳、女性87.57歳となりました。

これは生存率が伸びているとも言えます。

背景に時代の変化はもちろんありますが、医療の発展や情報が幅広く人々に伝えわるようになったことも平均寿命の変化に大きな影響を与えているのではないと考えています。

その一方で、長く生きるということは、老化が進むということもあり、「がん」「認知症」「生活習慣病」などの疾患に対するリスクも増えるため、健康に長く生きるためには予防や対策が必要不可欠なことだと考えています。

スーパーセンチナリアンと呼ばれる健康寿命の長い方々の生活習慣等が研究され、正しく正確な情報が多くの方に知られるようになっていくことが大切なことだといえます。

老化を遅らせ疾患の予防に大切なこととして、生活習慣の見直し、運動、食事、睡眠、禁煙/節酒などが重要であることが報告されています。

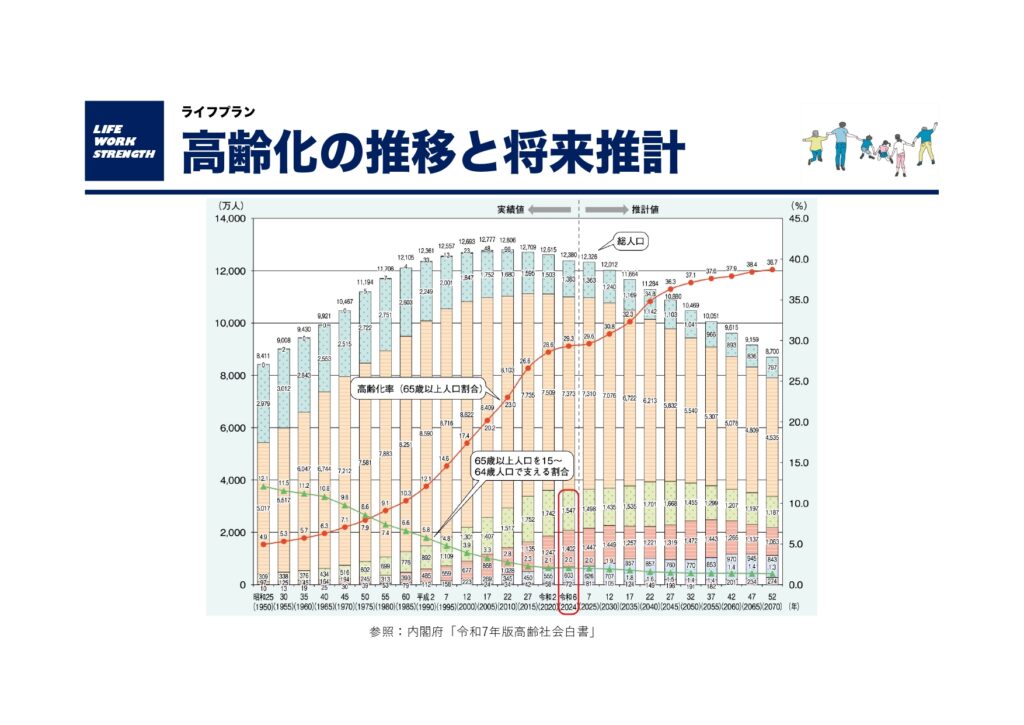

一般的に65歳以上と定義され、日本では「前期高齢者」(65~74歳)と「後期高齢者」(75歳以上)に分けられます。

これは世界保健機関(WHO)の定義とも一致しており、日本では超高齢社会の担い手として、年齢だけでなく個人の状況に合わせた多様な社会参加を促す考え方が広がっています。

内閣府の調査では2024年10月時点総人口に占める65歳以上の割合は29.3%(総人口1億2380万人)

65〜74歳は12.5%、75歳以上は16.8%で75歳以上が65〜74歳を上回っている状況です。

2070年には2.6 人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上と推計されています。

2017年に日本老年医学会から高齢者の定義と区分に関する提言がありました。

高齢者を75〜89歳とし90歳以上を超高齢者とする提案がありました。

つまり、高齢者の年齢の定義を10歳以上に引き上げる提案でした。

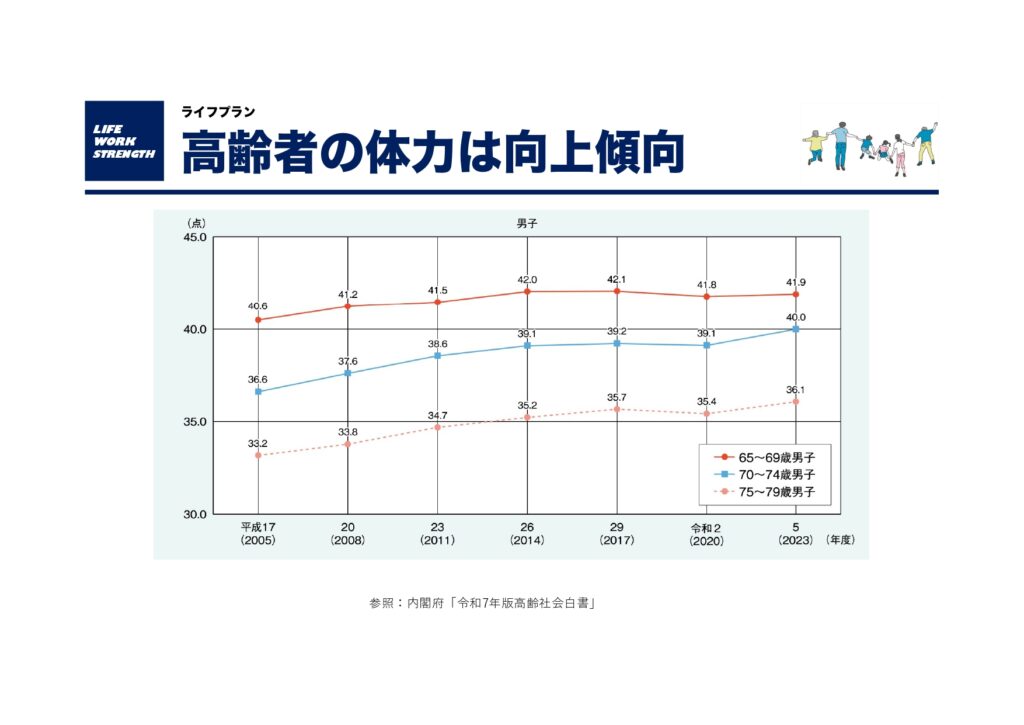

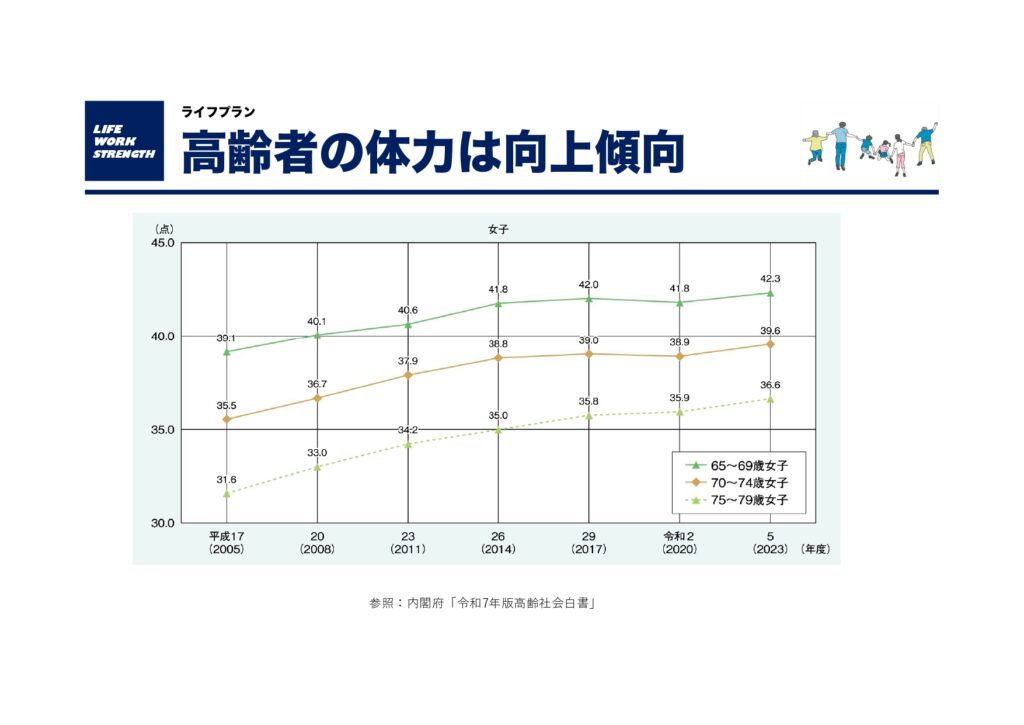

その理由の一つに現在の日本は高齢化社会ではなく高齢社会となり、今後は「超高齢化社会」となると予想されているともに、70歳の身体機能が20年前の調査結果よりも5〜10歳若返っていることが挙げられています。

調査されていたデータは文部科学省が実施している体力テストの結果において、2021年の70〜75歳のスコアが1998年の65〜69歳よりも高いことが示された点から身体機能が20年前より向上している(若返る、低下を抑えられている)ことがわかったためです。

また、下記のデータからも分かるように2023年の75〜79歳の男女合計点の平均が2005年70〜75歳の男女合計平均を上回っている。

ちなみに体力テストの内容は、「握力」「上体起こし」「長座体前屈」「開眼片足たち」「10メートル障害物歩行」「6分間歩行」の6項目の成績スコアを算出しています。

しかし、身体機能の若返りが守られているとはいえますが、70代では心身の変化が起きています。

定年退職などによる生活スタイルや経済的な状況に変化、人間関係などの環境の変化、身体機能の衰えなどです。

平均寿命が伸びていても健康寿命との差が約10年近くある現状は、改善すべきポイントがあるとも言えるのです。

60歳以上の男女を対象に高齢者の経済生活について調査されたデータを一部紹介します。

高齢者の身体機能の改善は見られていますが、まだまだ健康上に不安を持たれている方が多いのも、これからの社会問題となるのではないかと考えられます。

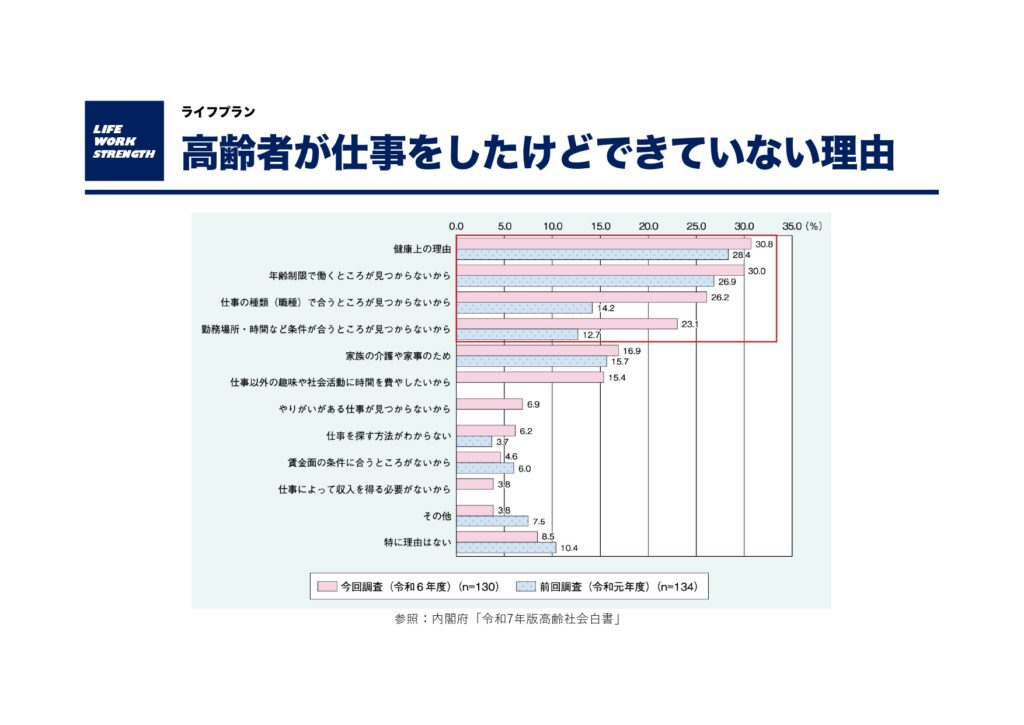

定年退職後も仕事をしたくてもできていない、フリーランスとして長く働きたいと考えているのに健康上の理由から仕事ができていないと回答した方が約30%いるということがデータからわかります。

60代を迎える前からの身体機能の向上や維持のために取り組みは非常に重要と言えます。

心と身体機能の低下を最小限に抑えるために、生活スタイルの見直しと早めの健康に対する自分自身への投資を考え行動することが健康を維持するための重要なポイントになることは間違いないと言えるのではないでしょうか。

・Newton別冊 「70歳の取り扱い説明書」

・慶應義塾大学医学部 百寿総合研究センター公式ページ

・内閣府 「令和7年版高齢社会白書」

プライベートな空間で人目を気にせず、コスパ良し、順番待ちなし、時間を有効活用◎経験豊富な専門トレーナーと目的/目標達成に向けたプログラムをマンツーマントレーニングできます!

東川口、戸塚安行、浦和美園、東浦和、南越谷、草加エリアから利用しやすい幹線道路 国道4号線/国道122号線/けやき通り/さざん花通り/南浦和越谷線からすぐ 駐車場スペース3台完備