以前のコラムでトレーニングセッションにおいてのリスク管理についてお伝えしました。

ダイエットにリスク管理がないわけではありません。

今回はダイエット時に考えるリスク管理について一部お伝えしようと思います。

ダイエットの原理は、「摂取エネルギー<消費エネルギー」

つまり、カラダが摂取したエネルギー以上に、消費したエネルギー状態が継続することで体重が減ることです。

そこでエネルギーをコントロールするためにカロリー計算をすることでカロリーに制限をしたり、

運動による消費カロリーに目標数値を立てて実施することが多いと思います。

それでも考えた通りに結果が出ない

努力をしているのに痩せない

など計算通りにはいかないことが多いのではないでしょうか?

どうして?なぜ?

と焦ってしまいますし、それがストレスになることも十分に考えられます。

それもダイエットにおけるリスクの一つではないかと考えています。

ここで考えられるリスクは、カロリーコントロールやカロリー制限には誤差があり、数値に曖昧な可能性があるということでもあります。

カロリーを把握するとき、例えばレストランで食品表示をみて「500カロリーの食品を食べた」と認識していたのに、実は「600カロリーの食品だった」という可能性があるということです。

食品表示法には±20%の誤差が許可されています。

いつも同じ数値ではないし、大方の目安として理解して食べているけど1日3食分、1週間で21食分誤差が生じれば、計算通りにいかないことは想像ができます。

目安を参考にしてどのくらい食べた、運動したと記録を残すことは、自分のカラダとの適切な目安を知るためにはとても大切なこととなるので、食品表示を参考に記録を取り続けることは重要だと考えています。

他にも

・摂取エネルギーと消費エネルギーには連動関係があること

・ホルモンの働きを考えていなかったこと

・食材の選択が適切でなかったこと

・体内時計をコントロールしていなかったこと

・目標に対する行動の継続(習慣)が適切でなかったこと

などなど

結果が出なかったことへの「どうして?、なぜ?」が分析されず、理解することなく、ダイエットを諦めてしまうこと、リバウンドしてしまうことも少ないないのではないかと考えています。

また、カロリー制限によるダイエットは続かないと考えている要因について紹介したいと思います。

山田悟医師(食・楽・健康協会代表理事、北里研究所病院糖尿病センター長)のお話から参考にしたい実験結果がありました。

カロリー制限の目的は、「健康寿命の延伸のため2年間の食事制限をする」と、とても高いモチベーションを持たれた実験参加者人が、毎日の摂取カロリーを通常の25%減らし75%の摂取カロリーで過ごすように実施したところ

6ヶ月以内にカロリー制限は20%に戻り25%減を維持できない人が増える

6ヶ月目以降からにカロリー制限を10%未満でしか維持できない人が増加し最終的にはカロリー制限実施ができなくなりました。

参加者全体の20%は、骨密度低下、貧血等の健康への悪影響から脱落する人も出ました。

参加者は目標の期間カロリー制限を実施できませんでした。

2年間のカロリー制限生活を維持することはできなかったという結果に終わりました。

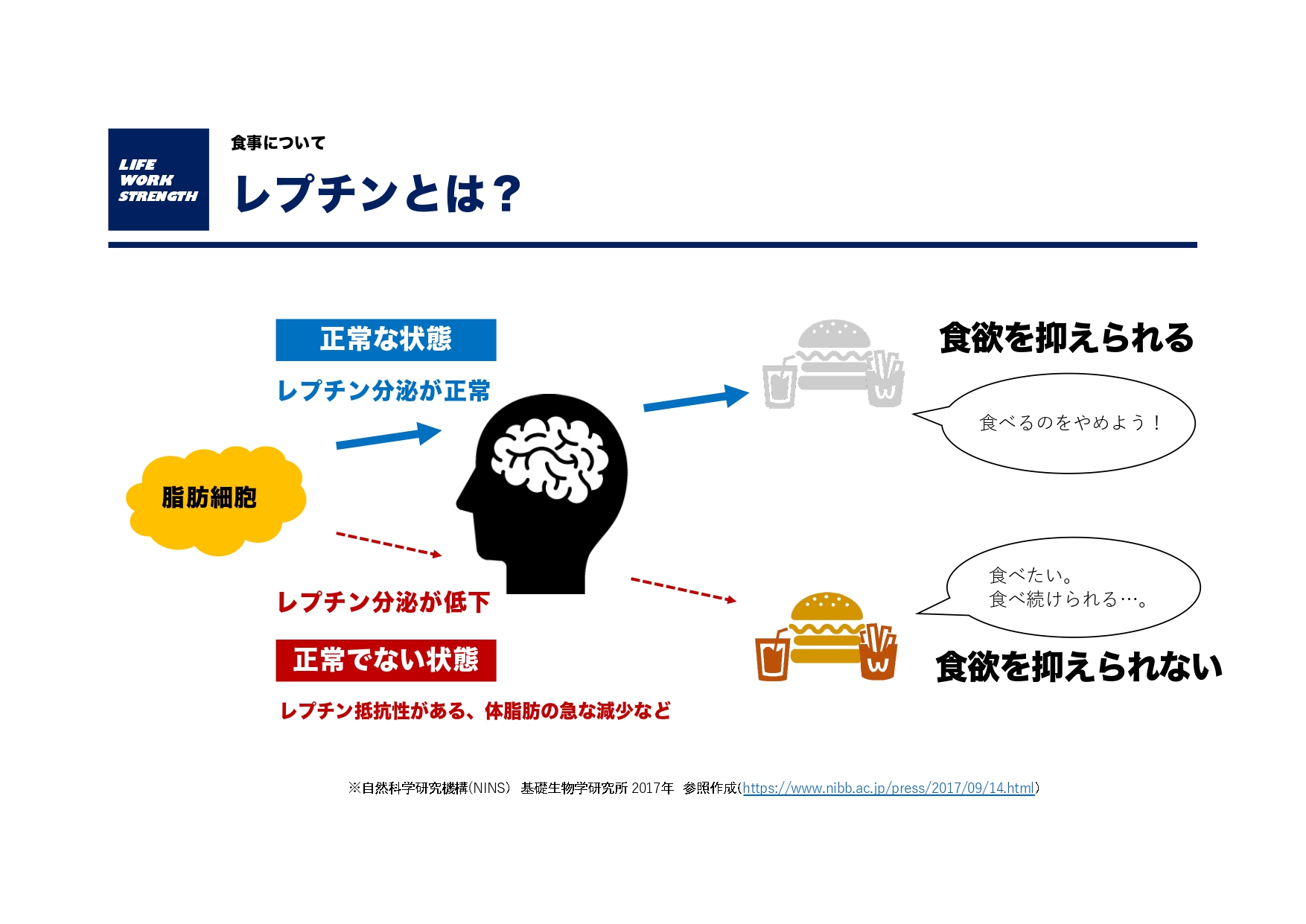

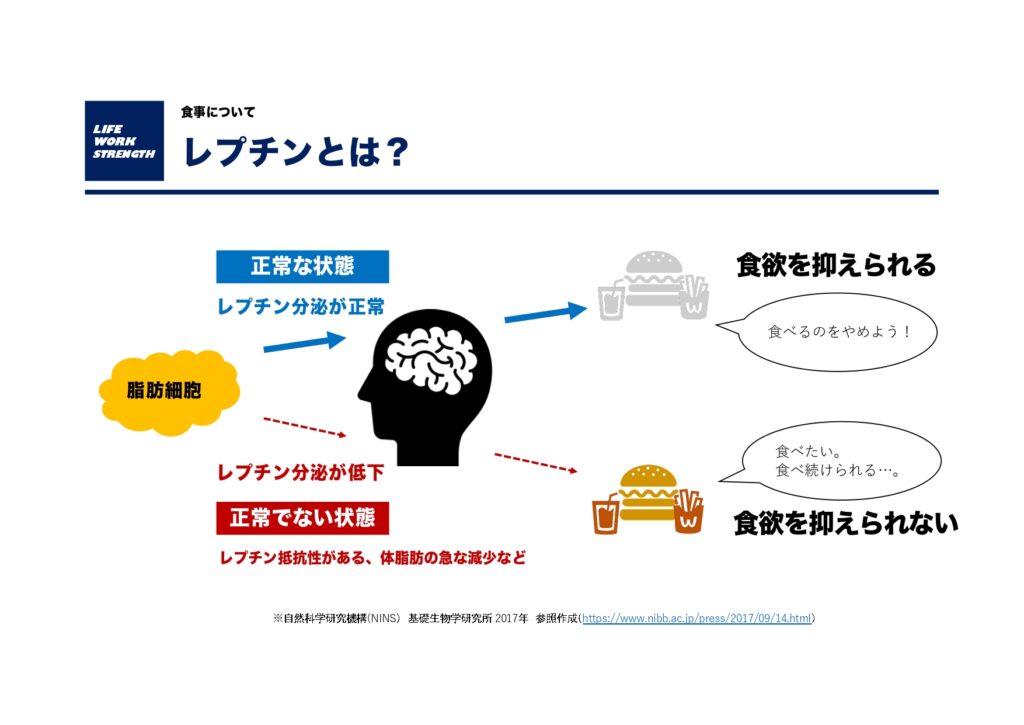

この原因の一つには、食欲をコントロールするレプチンが急速な減量(体脂肪量の減少)からホルモン分泌量も減り、

食欲のコントロールが効かなくなる、強いストレスを感じていることが影響していると考えられます。

そもそも継続できないカロリー制限を設定したことで健康への悪影響を与え脱落する(参加を停止せざるを得ない)人が出たことは、リスク管理をする必要があるという情報として重要な内容だと考えられます。

ダイエットを進める上でも、カラダの変化状態や事前の評価、分析はリスクを管理する上でとても重要なことであると考えています。

・健康管理食ジョイント 健康情報2022.5

・大学利用共同機関法人 自然科学研究所 基礎生物学研究所 ニュース2017.9

・Tarzan web 2024.5