前回の投稿と同様に引き続き、睡眠について紹介していきます。

当ジムの会員様の中にも睡眠の悩みを持たれるかたが多いのですが、生活習慣からの慢性的な睡眠不足が多いと感じています。

今回は、睡眠不足がカラダへどのような変化をもたらすのか。

いくつか情報をまとめていきます。

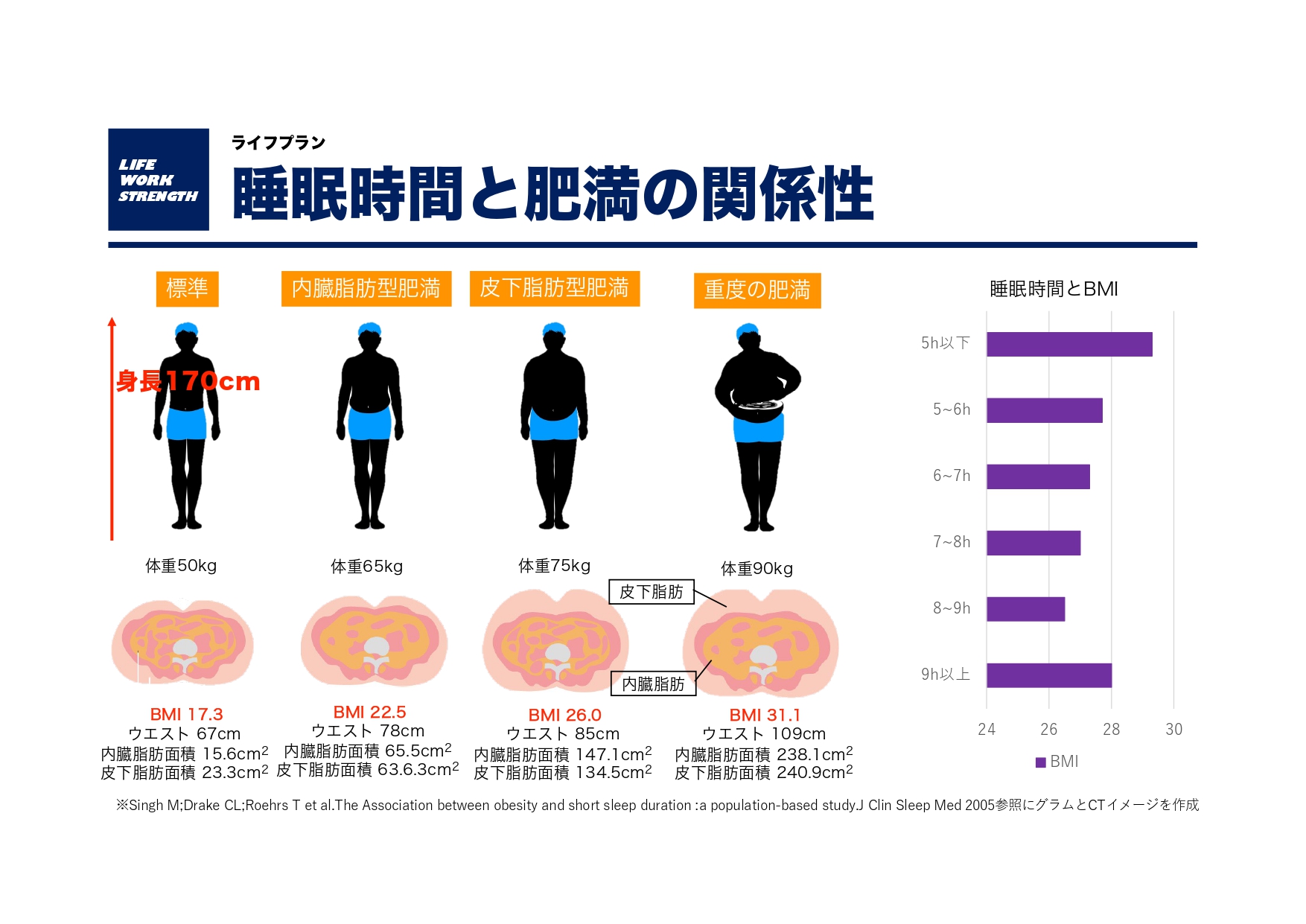

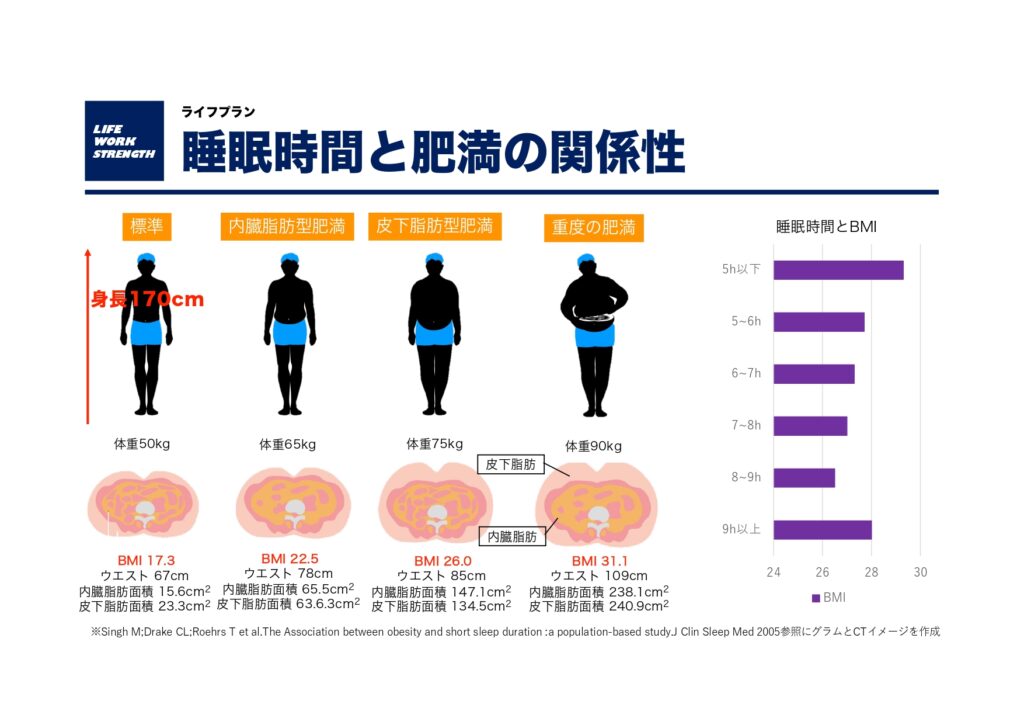

睡眠不足と肥満には大きな関係性があることが研究報告からわかってきています。

睡眠時間が短い人ほど肥満の傾向があると報告されました。

成人の場合では、1時間睡眠時間が短くなると肥満の程度を数値化したBMI(Body mass index)が+0.35となる報告があります。例えば身長170cmの場合、約1kgの体重増加に相当します。

結論から言うと原因はわかっていません。

しかし、多くの仮説(要因)が考えられます。

その一つに睡眠不足が食欲に関係するホルモンバランスを崩すことです。

年齢を重ねてクロノタイプが朝型に変化しているのに、生活習慣(仕事のスケジュールや個人の娯楽など)から夜型の生活パターンになり、起きてきる時間が長くなることから、食事回数の増加や嗜好品などが過食となり摂取量の増加と消費エネルギーのバランスが崩れること、そして脂肪を蓄積するタンパク質が活性化されているとも考えられています。

また、飲酒や夜食など食生活が不規則になることで体脂肪(特に内臓脂肪)の蓄積が増え、夜更かしなどの睡眠不足から睡眠時間が確保できないことで食欲を抑えるホルモン(レプチン)の分泌が正常に機能されなくなることが考えられます。

アメリカで実施された調査報告では、

睡眠時間が5時間以下および6時間以下の人は、7~8時間の人と比べるとBMIが1~2以上高い

睡眠時間が9時間以上の人もBMIが高い傾向にあることがわかり、睡眠疾患を疑う可能性が高いと報告されています。ちなみにアメリカではBMI30以上が肥満(日本ではBMI25以上が肥満)です。

自分自身の睡眠時間がどのくらいなのかご存知でしょうか?

また、本当に必要な睡眠時間はどのくらいでしょうか?

睡眠時間は、個人差が大きいと言えます。

加齢による睡眠の質の低下や運動/スポーツやトレーニングによる疲労回復に必要な睡眠時間の調整、海外への移動による時差や仕事スケジュールにより睡眠時間を削るタイミングなどもあるでしょう。

大切なポイントは、自分に適した睡眠時間を知ることです。

休日に寝だめをするのではなく、毎日のリズムを大きく変えずに睡眠をとることが重要であると柳沢正史氏(筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構)は言及しています。

そこで睡眠の記録をすることを勧めています。

睡眠アプリやウエアラブル端末を用いて睡眠時間や睡眠の質などの記録をとること、ノートにメモを残しておくことで簡単に実践できます。

合わせて睡眠時間に対して主観的でも良いので7~10段階評価で睡眠の満足感を記録することで睡眠時間の適正の程度を知る参考数値にすることができると当方は考えています。

睡眠時間の評価方法としては、記録を2週間分(14日間)とり、平日と休日の睡眠時間を比べます。

平日と休日の睡眠時間にほとんど差がない場合は、自分に合った睡眠時間となります。

しかし、休日に平日よりも2時間以上睡眠時間が長くなる場合は睡眠不足と評価できます。

入眠時間と起床時間に大きなズレが生じることを「社会的時差ボケ(ソーシャル・ジェットラグ)」と呼ばれています。

この状態は睡眠負債を抱えた状態であると判断する基準の一つとなり体内時計のリセットができていない可能性も考えられます。

慢性的な睡眠不足が肥満などの生活習慣病と関連性が強いことは今回の情報からも想像がつきました。

睡眠不足が生活習慣病のリスクの増加を高め、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があることは、生活習慣と健康問題に直結するため、自分の睡眠習慣を調べて改善方法を考えてみることはとても意味があることでしょう。次回以降は、睡眠による障害と良い睡眠をとるポイントを考えていきたいと思います。

・Newton別冊 「40代からの人体の取扱説明書」

・Singh M;Drake CL;Roehrs T et al.The Association between obesity and short sleep duration :a population-based study.J Clin Sleep Med 2005